令和7年春期試験午後問題 問10

問10 サービスマネジメント

⇱問題PDF

容量・能力管理に関する次の記述を読んで,設問に答えよ。

容量・能力管理に関する次の記述を読んで,設問に答えよ。

広告

A社は製造業を営む企業で,本社に併設する製造部配下の工場と営業部配下の2か所の営業所をもつ。A社の業績は好調であり,3年後の売上は,現在より2割の増加を見込んでいる。A社情報システム部には,システムの開発と保守を担当する開発課とシステムの運用を担当する運用課がある。運用課の責任者はC課長である。C課長の下でD君は,数名の運用担当者で構成された運用チームのリーダーとして,容量・能力(以下,キャパシティという)管理を含め,運用業務を行っている。

〔サービスの概要〕

情報システム部は,製造部に生産管理サービスを,営業部に販売管理サービスを,提供している。生産管理サービスは生産管理システムによって,販売管理サービスは販売管理システムによって実現されている。生産管理サービス及び販売管理サービス(以下,両サービスという)の提供時間帯は,A社の営業時間帯と同じ8時~18時である。製造部及び営業部は,情報システム部との間で両サービスに関するSLAに合意している。SLAでは,サービスレベル目標値の一つとして,オンライン処理の応答時間を"入力されたトランザクション要求の95%を3秒以内に応答すること"と定めている。

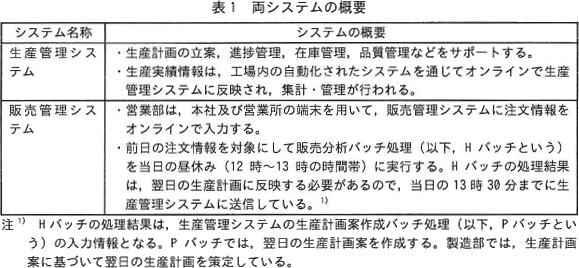

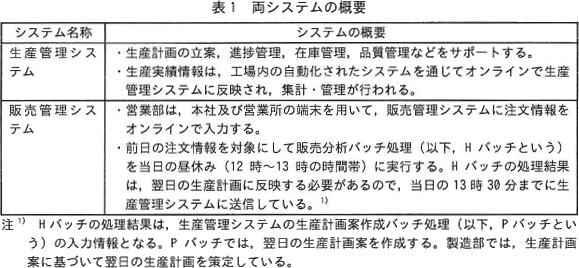

運用課は,オンプレミス環境のサーバ1台で,生産管理システム及び販売管理システム(以下,両システムという)を運用している。両システムの概要を表1に示す。 〔キャパシティ管理の概要〕

〔キャパシティ管理の概要〕

運用課では,次のキャパシティ管理を行っている。

〔生産管理サービスで発生したインシデント〕

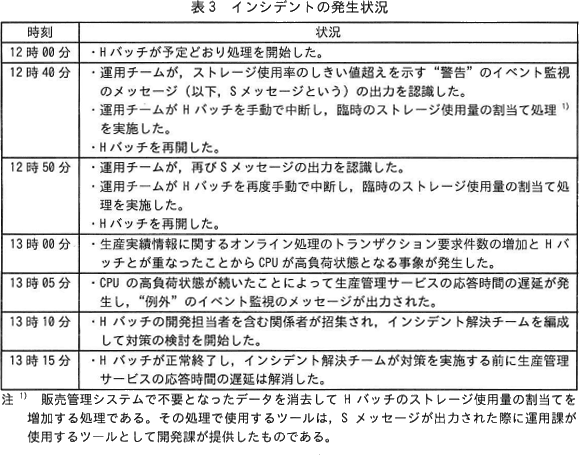

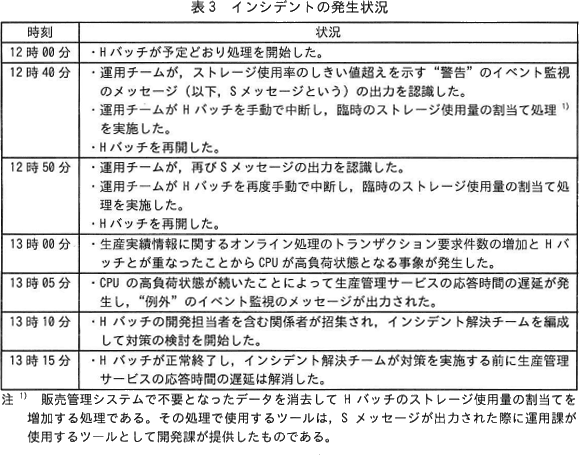

ある日,販売管理サービスのHバッチの正常終了時刻が13時15分となり,この影響で13時05分から10分間,生産管理サービスの応答時間が遅延するインシデントが発生した。インシデントの発生状況を表3に示す。 その後,今回のインシデント対応についての振返り会議が開催された。その内容は次のとおりであった。

その後,今回のインシデント対応についての振返り会議が開催された。その内容は次のとおりであった。

C課長は,今回のキャパシティ不足の事象に対して,早急に根本的な対策が必要と考えた。そこで,C課長は,D君に,システム更改の検討を急ぐよう指示した。

〔クラウドサービスの調査〕

D君は,システム更改の検討の中で,クラウドサービスについて調査した。クラウドサービスは,利用者のリソースの使用量に応じて柔軟にリソースを追加・削除できる。なお,両システムのミドルウェアの仕様に関する指定があることから,IaaS型のクラウドサービスの採用が適していることを確認した。

D君は,複数のクラウド事業者にヒアリングし,F社のクラウドサービス(以下,Fクラウドという)を候補として選定した。Fクラウドの概要は次のとおりである。

C課長は,Fクラウドの導入を決定し,これによって現状のキャパシティに関する問題点を解決できると考えた。また,今月の経営会議で新製品の販売を早期化することが決定され,販売管理サービスの需要増加が見込まれた。そこで,C課長はFクラウドの契約モデルについて適切に決定していくプロセスが必要と考え,D君に対して,"契約モデルを決定していく前提となるので,事業環境の変化を踏まえ,bを見直すこと。その上で,Fクラウドの特性も踏まえつつ,両サービスの新たなcを策定すること。"と指示した。

〔サービスの概要〕

情報システム部は,製造部に生産管理サービスを,営業部に販売管理サービスを,提供している。生産管理サービスは生産管理システムによって,販売管理サービスは販売管理システムによって実現されている。生産管理サービス及び販売管理サービス(以下,両サービスという)の提供時間帯は,A社の営業時間帯と同じ8時~18時である。製造部及び営業部は,情報システム部との間で両サービスに関するSLAに合意している。SLAでは,サービスレベル目標値の一つとして,オンライン処理の応答時間を"入力されたトランザクション要求の95%を3秒以内に応答すること"と定めている。

運用課は,オンプレミス環境のサーバ1台で,生産管理システム及び販売管理システム(以下,両システムという)を運用している。両システムの概要を表1に示す。

運用課では,次のキャパシティ管理を行っている。

- キャパシティ監視

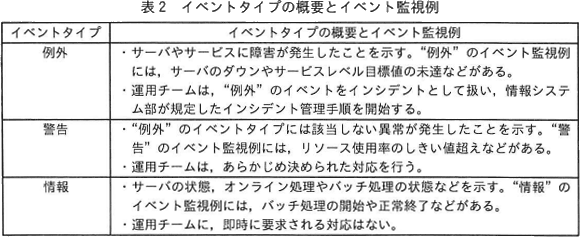

キャパシティ監視として,オンライン処理については,サーバのCPU使用率,トランザクション要求件数及び応答時間を監視している。バッチ処理については,サーバのCPU使用率,ストレージの使用率及び処理の終了状態を監視している。これらの監視でイベントを検知した場合には,運用チーム宛てにメッセージが出力される。イベントには三つのイベントタイプがあり,出カメッセージには,そのうち一つを設定する。イベントタイプの概要とイベント監視例を表2に示す。

- キャパシティ計画

両サービスは,サービス開始から7年が経過している。サービス開始当初から,運用課では,次の手順でキャパシティ計画を策定している。- 製造部と営業部から両サービスに対する将来の利用計画を入手し,両サービスの利用者数,トランザクション要求件数,ストレージ使用量などを需要予測として求め,オンライン処理とバッチ処理のリソースの使用量を見積もる。

- 見積もった使用量とサービスレベル目標値を基に,毎年,今後3年間を見通したサービスコンポーネントのキャパシティを計画する。必要に応じて,キャパシティを増強するための方式を計画する。

〔生産管理サービスで発生したインシデント〕

ある日,販売管理サービスのHバッチの正常終了時刻が13時15分となり,この影響で13時05分から10分間,生産管理サービスの応答時間が遅延するインシデントが発生した。インシデントの発生状況を表3に示す。

- Hバッチのストレージ使用量が増加した原因は,前日の注文データに大ロ顧客からの一括注文が含まれていたことである。

- インシデント対応としては,両サービスの応答時間の遅延を発生させないために,リソース使用率の状況を注視しながら,Hバッチのデータ量を操作することになる。

- この対応を行うと,Hバッチの正常終了時刻が13時30分以降となる場合があるので,その場合に備えて①翌日の工場での製造に支障が生じないように,運用課が場を設定して製進部と営業部とともに協議を行う必要がある。

C課長は,今回のキャパシティ不足の事象に対して,早急に根本的な対策が必要と考えた。そこで,C課長は,D君に,システム更改の検討を急ぐよう指示した。

〔クラウドサービスの調査〕

D君は,システム更改の検討の中で,クラウドサービスについて調査した。クラウドサービスは,利用者のリソースの使用量に応じて柔軟にリソースを追加・削除できる。なお,両システムのミドルウェアの仕様に関する指定があることから,IaaS型のクラウドサービスの採用が適していることを確認した。

D君は,複数のクラウド事業者にヒアリングし,F社のクラウドサービス(以下,Fクラウドという)を候補として選定した。Fクラウドの概要は次のとおりである。

- Fクラウドでは,サーバとストレージのリソースは,利用者の要求に応じて動的に割り当てること(以下,リソースオンデマンドという)ができる。

- Fクラウドには,キャパシティに応じてF1からF5までの契約モデルがあり,クラウド利用料が異なる。

- F社からは,リソースオンデマンド用の管理ツールとその利用権限が利用者に与えられる。管理ツールを利用すると瞬時に契約モデルのキャパシティを超えてリソースが増強され,リソース増強に見合ったクラウド利用料が加算される。増強されたリソースが不要になれば,管理ツールを利用して元のキャパシティに戻すことができる。

- C課長:

- Hバッチのストレージ使用量の増加に起因する正常終了時刻の遅延を発生させないようにするには,Fクラウドではどのような対応となりますか。

- D君:

- 運用チームがaした時点でリソースオンデマンド用の管理ツールを使って,ストレージの容量を増強します。

- C課長:

- 了解しました。ただし,③Hバッチが正常終了した時点で実施すべきことがあるので留意してください。

C課長は,Fクラウドの導入を決定し,これによって現状のキャパシティに関する問題点を解決できると考えた。また,今月の経営会議で新製品の販売を早期化することが決定され,販売管理サービスの需要増加が見込まれた。そこで,C課長はFクラウドの契約モデルについて適切に決定していくプロセスが必要と考え,D君に対して,"契約モデルを決定していく前提となるので,事業環境の変化を踏まえ,bを見直すこと。その上で,Fクラウドの特性も踏まえつつ,両サービスの新たなcを策定すること。"と指示した。

広告

設問1

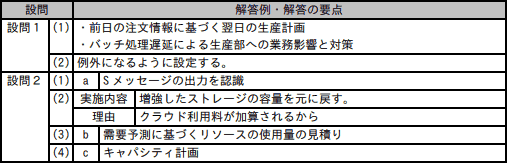

解答例・解答の要点

- ・前日の注文情報に基づく翌日の生産計画 (18文字)

・バッチ処理遅延による製造部への業務影響と対策 (22文字)

- 例外になるように設定する (12文字)

解説

- Hバッチ処理が製造に与える影響に関し、本文中には以下の記述があります。

- Hバッチの処理結果は,生産管理システムの生産計画案生成バッチ処理(Pバッチ)の入力情報となる

- Hバッチの処理結果は,翌日の生産計画に反映する必要があるので,当日の13時30分までに生産管理システムに送信している

生産管理システムではPバッチが登録されており、13時30分までにHバッチの処理結果が入力されることが前提となっていると考えられます。今回のインシデント対応を実施した場合、13時30分以降にずれ込む可能性があるため、製造部との間で、Pバッチの実行時刻と翌日の生産計画を策定するタイミングについて事前に擦り合わせておく必要があります。

また、Hバッチの終了が遅れて生産計画案の作成が後ろにずれ込むと、当日から翌日に向けた段取り・指示・資材手配など、製造現場の業務遂行に支障がでる可能性があります。このため、その影響と対策について協議を行うことが考えられます。

∴・前日の注文情報に基づく翌日の生産計画

・バッチ処理遅延による製造部への業務影響と対策

※模範解答では「生産部」となっていますが、本文中に記述がないため「製造部」の誤りだと思われます。 - 設問の論点は、「Hバッチ中にSメッセージ(ストレージ使用率しきい値超え)が複数回出る状況」を、従来どおり"警告"のまま扱うのではなく、どのイベントタイプに再定義すべきかです。表2には"例外"・"警告"・"情報"の3つのイベントタイプがあるので、この3つから適切なものを選択します。

今回のインシデントを整理すると、まず12:40と12:50にSメッセージ("警告")が発生し、運用側はあらかじめ決められた対応である「バッチを手動で中断→臨時のストレージ割当→再開」の対応を取りました。しかし、その後13:00にCPUが高負荷となり、13:05による応用時間の遅延により"例外"のイベントが出力されてからようやくインシデント解決チームが編成されています。結果として、Hバッチの処理遅延と応答時間が低下が生じています。

JIS Q 20000では、インシデントを「サービスに対する計画外の中断,サービスの品質の低下,又は顧客若しくは利用者へのサービスにまだ影響していない事象」と定義しており、利用者に直接の影響が出ていない段階でも、放置すればサービスに悪影響を及ぼす可能性が高い出来事もインシデントに含まれます。今回の事象を踏まえると、本来はSメッセージが複数回出力されている時点でインシデント("例外")として扱い、インシデントチームの編成が必要であったと判断できます。したがって、解答は「例外として設定する」となります。

∴例外になるように設定する

広告

設問2

〔クラウドサービスの調査〕について答えよ。

- 本文中のaに入れる適切な内容を,〔生産管理サービスで発生したインシデント〕に記載の字句を用いて,15字以内で答えよ。

- 本文中の下線③について,実施内容とその理由をそれぞれ20字以内で答えよ。

- 本文中のbに入れる適切な内容を,本文中の字句を用いて,25字以内で答えよ。

- 本文中のcに入れる適切な内容を,本文中の字句を用いて答えよ。

解答例・解答の要点

- a:Sメッセージの出力を認識 (12文字)

- 実施内容:増強したストレージ容量を元に戻す (16文字)

理由:クラウド利用料が加算されるから (15文字)

- b:需要予測に基づくリソースの使用量の見積り (20文字)

- c:キャパシティ計画

解説

- 〔aについて〕

Hバッチのストレージ使用量の増加に起因する正常終了時刻の遅延を防ぐために、ストレージの増強を行うタイミングが問われています。

表3には「運用チームが,ストレージ使用率のしきい値超えを示す"警告"のイベント監視のメッセージ(以下,Sメッセージという)…の出力を認識した」とあります。つまり、Hバッチのストレージ使用量の増加はSメッセージの出力により把握が可能です。このタイミングでストレージの容量を増強すれば、処理の遅延を防ぐことができます。

なお、「Sメッセージを複数回認識のイベント("例外")が出力されたとき」という解答も考えられますが、このイベントは現行システムでのワークアラウンド的な対応に過ぎません。クラウドサービス移行後は、Sメッセージが1回出力された段階で対応することが、バッチ処理の遅延と応答時間の低下について根本的な解決につながります。

∴a=Sメッセージの出力を認識 - Fクラウドの概要には次の説明があります。

- 管理ツールを利用すると瞬時に…リソースが増強され,リソース増強に見合ったクラウド利用料が加算される

- 増強されたリソースが不要になれば…元のキャパシティに戻すことができる

∴実施内容=増強したストレージ容量を元に戻す

理由=クラウド利用料が加算されるから - 〔bについて〕

販売管理サービスの需要増加の見込みを受けて、Fクラウドの契約モデルの決定に関して見直すべき事項が問われています。

A社では次の手順でキャパシティ計画を策定しています。- 将来の利用計画を入手し,それを需要予測として求め,オンライン処理とバッチ処理のリソースの使用量を見積もる

- 見積もった使用量とサービスレベル目標値を基にキャパシティを計画する

見直すべき内容としては、需要予測、リソースの使用量、キャパシティ計画の3つが想定されます。ここで空欄bの直前にある「契約モデルを決定していく前提となる」という記載、また「クラウドサービスは,利用者のリソースの使用量に応じて柔軟に…追加・削除できる」点を踏まえると、3つのうち「リソースの使用量」が最も妥当します。したがって、空欄bには「需要予測に基づくリソースの使用量の見積り」が入ります。

∴b=需要予測に基づくリソースの使用量の見積り - 〔cについて〕

現在のキャパシティ計画は、オンプレミス環境を前提としたものです。本文中には「C課長は,Fクラウドの導入を決定した」とありますから、クラウドサービスの利用を前提としたキャパシティ計画へ改める必要があります。

オンプレミスの『固定容量+増強は購買・入替えで』という考え方と、クラウドの『需要に応じて柔軟に容量を増減できる』という考え方では、そもそも計画の立て方が大きく異なってきます。そのため、更新ではなく、新規で両サービスのキャパシティ計画を策定する必要があると読み取れます。これは空欄c直前の「新たな」と合致します。したがって、空欄cには「キャパシティ計画」が当てはまります。

∴c=キャパシティ計画

広告

広告