令和6年秋期試験午後問題 問2

問2 経営戦略

⇱問題PDF

コーヒーチェーン店の成長戦略に関する次の記述を読んで,設問に答えよ。

コーヒーチェーン店の成長戦略に関する次の記述を読んで,設問に答えよ。

広告

Q社は,コーヒーチェーン店を運営している。喫茶店業態に進出して以来,落ち着いた空間を提供することで急速に店舗を増やし,現在は全国に店舗を展開している。しかし,ここ3年は,経営環境の変化によって成長が鈍化しており,不採算店も増えている。Q社の経営企画,マーケティング及び人事を統括するR常務は,この状況に危機感を抱き,利益を伴う成長戦略を策定するために,経営企画部のS課長をリーダーとする戦略策定チームを編成した。なお,S課長は,店舗業務の標準化を推進する店舗統括本部の課長も兼務している。

Q社は,"おいしいコーヒーでゆっくりくつろげる喫茶店"というブランドを掲げ,交通至便な立地に店舗を構え,店内には仕切りがついたテーブル席を設けるなど,設備投資に注力してきた。Q社の利益は2回以上来店したことのあるリピート客を含む延べ来店客数に比例しており,成長率は新規来店客数に比例している。しかし,ここ3年は,延べ来店客数に占めるリピート客数の割合であるリピート率も新規来店客数も低下していた。

〔Q社を取り巻く環境〕

Q社では,従前から,顧客満足度調査と従業員満足度調査を行っている。そこで,S課長は,戦略の立案に当たり,顧客の視点及び従業員の視点で分析を行った。

まず顧客の視点で経営環境を分析した。

次に,S課長は,従業員の視点で経営環境を分析した。

S課長は,これまでの分析の結果を基に,成長戦略の基本方針を次のとおり定めた。

〔Q社内のサービス品質の改善〕

S課長は,自社内のサービス品質を改善するため,店長への研修を実施することにした。研修の内容は,店長の360度評価の結果を基に,店長に対してeに気付かせ,行動改善につなげるものとし,部下との対話の場面を想定した次の具体的な演習を行う。

R常務は,この報告を受け,"君の策定した戦略は,よく考えられていて,納得できた。そのアプローチは本当に良いと思う。"とS課長にfを示した上で,すぐに経営会議に付議し,成長戦略を推進することを約束した。

Q社は,"おいしいコーヒーでゆっくりくつろげる喫茶店"というブランドを掲げ,交通至便な立地に店舗を構え,店内には仕切りがついたテーブル席を設けるなど,設備投資に注力してきた。Q社の利益は2回以上来店したことのあるリピート客を含む延べ来店客数に比例しており,成長率は新規来店客数に比例している。しかし,ここ3年は,延べ来店客数に占めるリピート客数の割合であるリピート率も新規来店客数も低下していた。

〔Q社を取り巻く環境〕

Q社では,従前から,顧客満足度調査と従業員満足度調査を行っている。そこで,S課長は,戦略の立案に当たり,顧客の視点及び従業員の視点で分析を行った。

まず顧客の視点で経営環境を分析した。

- 近年,持続可能な開発目標(SDGs)で定められた目標の一つである"持続可能な消費と生産のパターンを確保する"への理解が進むに従い,環境や倫理を重視する製品やサービスを購入するという意識がZ世代の消費者の間で高まっている。Q社はこのような高い社会意識をもった消費者を取り込めていない。

- 競合コーヒーチェーン店(以下,競合店という)が新規出店した近隣のQ社の店舗では,来店者が急激に減少している。競合店は,商品知識が豊富で親しみやすい接客に定評があり,顧客満足度が高い。競合店は,コーヒーの淹れ方をマニュアル化して全従業員を定期的に教育したり,社外の講師を呼んで接客スキルやセルフリーダーシップのスキルを高める研修を実施したりするなど,従業員育成への投資を重視している。

- Q社は,有機農法で栽培するなど,環境に配慮した生産者から直接調達した高品質なコーヒー豆を使っていて,味や香りが良いコーヒーに定評があった。ただし,最近の顧客満足度調査では,"店によってコーヒーの味にばらつきがある","味や香りが以前よりも落ちている",といった顧客からの声が寄せられている。

次に,S課長は,従業員の視点で経営環境を分析した。

- 各店舗は店長をリーダーとする一つのチームとして運営されている。店長が部下にコーヒーの淹れ方や接客スキルなどを指導している。しかし,顧客が満足する品質のサービスを提供できるように部下を育成することまではできていない。全て店長の責任で部下の育成を行った上で,顧客が満足する品質のサービスを提供することには限界がある。

- 従業員は,コーヒーを淹れるスキルを高めたいと思ったり,接客の仕方を改善しようとしたりしているが,店長に相談したくても,なかなか対応してもらえていない。その結果,不満をもって辞めてしまう従業員が増え,従業員の定着率が低下してきている。

- 店舗統括本部の管理者,同僚の店長,店舗内の部下によって店長の360度評価を実施した結果,全般的に,店長の自己評価は高いが,部下からの評価はそれほど高くなく,両者の評価には大きなギャップがあった。

- 顧客へのサービス品質が高いチームは,従業員満足度が高く,それによってチームメンバーがやる気をもって自律的にスキルの向上を図っており,また,チームメンバーの定着率が高いという共通の特性がある。

- この特性を満たすためには,店長が,部下に対して共感することで,質問・相談しやすい環境を作ることが必要である。

S課長は,これまでの分析の結果を基に,成長戦略の基本方針を次のとおり定めた。

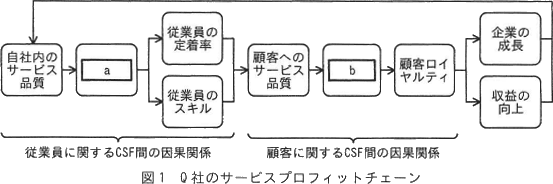

- 成長戦略を実現するために重点的に取り組むべきCSF(Critical Success Factors:重要成功要因)とその因果関係を明確にする。これまでの分析の結果から,Q社の成長につながるCSF間の因果関係を,図1のQ社のサービスプロフィットチェーンにまとめた。その上で,働きやすい環境や人材育成制度の充実など,従業員が会社から受けるサービスの良さを表す"自社内のサービス品質"の向上を図る。

- 持続可能な成長を目指し,また,顧客のロイヤルティをより高めるために,ブランドを再構築する。新たに,"①私たちは,高い社会意識をもって,厳選された生豆と熟練の技術で淹れる香り深いコーヒーを提供します。"とブランドを定める。

- "ブランドの再構築"によって,自社の強みを生かし,弱みを補完して,競合店との差別化を図る。また,"初めて来店してから,店に来店しなくなるまでのc"を表すLTVを向上させることで,採算性を改善する。

〔Q社内のサービス品質の改善〕

S課長は,自社内のサービス品質を改善するため,店長への研修を実施することにした。研修の内容は,店長の360度評価の結果を基に,店長に対してeに気付かせ,行動改善につなげるものとし,部下との対話の場面を想定した次の具体的な演習を行う。

- 店長は部下に対して"教える","アドバイスする"ことはせず,"問いかけて聴く"という対話を重視する。

- 店長は部下に対するfを示すことで,部下から様々な考え方や行動の選択肢を引き出し,自律的な行動を促す。

R常務は,この報告を受け,"君の策定した戦略は,よく考えられていて,納得できた。そのアプローチは本当に良いと思う。"とS課長にfを示した上で,すぐに経営会議に付議し,成長戦略を推進することを約束した。

広告

設問1

〔成長戦略の策定〕について答えよ。

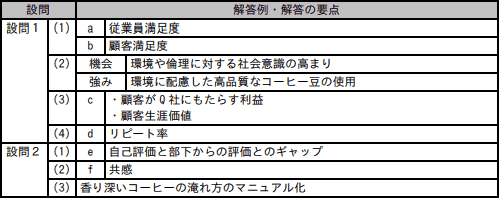

- 図1及び本文中のa,図1中のbに入れる適切な字句を,本文中の字句を用いて,それぞれ8字以内で答えよ。

- 本文中の下線①について,S課長が新たにブランドを定めた背景となる要因は何か。機会と強みの観点からそれぞれ20字以内で答えよ。

- 本文中のcに入れる適切な字句を15字以内で答えよ。

- 本文中のdに入れる適切な字句を8字以内で答えよ。

解答例・解答の要点

- a:従業員満足度 (6文字)

b:顧客満足度 (5文字)

- 機会:環境や倫理に対する社会意識の高まり (17文字)

強み:環境に配慮した高品質なコーヒー豆の使用 (19文字)

- c:・顧客がQ社にもたらす利益 (12文字)

・顧客生涯価値 (7文字)

- d:リピート率 (5文字)

解説

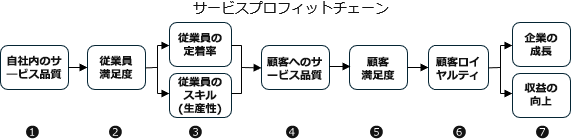

今回の経営戦略問題はシステムに絡んだ考察から離れ、企業内の人的問題に着目しどう戦略を確立するかを考慮する問題となっています。財務計算等もなくサービスプロフィットチェーンの知識がなくても本文中に存在する文言によって解答可能です。その他SWOT分析、LTV、KPIなどの知識は令和4年秋午後問2でも出題されており、よく理解しておく必要があります。- 最初にサービスプロフィットチェーン(SPC)について概略を説明します。サービスプロフィットチェーンはハーバード大学のヘスケット教授らが提唱した、従業員満足度と顧客満足度を含む7つの要因が連鎖し企業の収益性を向上させ成長を促すという経営モデルです。図1は、ヘスケット氏が著述の中で示したサービスプロフィットチェーンと同様のものとなっています。①から⑦で示される各要因の関連は以下のとおりです。

- 社内教育の充実、正当な評価制度と十分な報酬、福利厚生の充実等、自社の従業員に対するサービス品質(❶)が高ければ、従業員満足度(❷)が向上する。

- 従業員満足度(❷)が向上すれば、自身のスキルを高め自社に貢献したいという従業員の意識が生まれ、自社に対する帰属意識が強まり生産性向上や離職率の減少につながる(❸)。

- 自社に対する強い帰属意識を持つ、勤続年数が長くスキルの高い従業員(❸)が生み出す製品やサービスは、顧客にとって高品質(❹)なものとなる。

- 高品質な商品やサービス(❹)を受け取った顧客の満足度が向上する(❺)。

- 顧客満足度(❺)が上がると、その商品や企業に対する顧客ロイヤルティ(❻)が生まれる(Loyaltyは忠誠心・忠義を表し、商品やサービスに対する愛着・忠誠を表す。ライセンス料や著作権料などを表すロイヤルティ:Royaltyとは異なることに注意)。

- 商品や企業に対する顧客ロイヤルティ(❻)が生まれれば、長期にわたる商品やサービス購入につながり、結果として収益が向上し企業も成長する(❼)。

図1のサービスプロフィットチェーンでは、企業の成功要因(CSF)間の因果関係が示されており、空欄aの後ろには"従業員の定着率"と"従業員のスキル"があります。この部分は図1で従業員に関する因果関係と記載されているので、従業員に関連することだと予想できます。従業員のスキル及び定着率についての分析には、以下の記述があります。- 顧客へのサービス品質が高いチームは,従業員満足度が高く,それによってチームメンバーがやる気をもって自律的にスキルの向上を図っており,また,チームメンバーの定着率が高いという共通の特性がある。

∴a=従業員満足度

〔bについて〕

同じようにサービスプロフィットチェーン内での位置付けを確認すると、空欄aの前には"顧客へのサービス品質"、後ろには"顧客ロイヤルティ"があります。この部分は図1で顧客に関する因果関係とあるので、顧客に関連することだと予想できます。顧客の状況については〔Q社を取り巻く状況〕の以下の記述に着目します。- 来店数が急激に減少している店舗の競合店では,商品知識が豊富で親しみやすい接客で顧客満足度が高い

- 最近の顧客満足度調査でコーヒーの味や香りについての不満が寄せられている

∴b=顧客満足度 - 機会と強みはSWOT分析で用いられる視点で、機会(Opportunity)は企業にとって有利になる外部環境要因、強み(Strength)は自社が持つ競争優位性につながる内部環境要因です。新しいブランドは大きく「高い社会意識をもって厳選された生豆」と「熟練の技術で入れるコーヒー」という2つの要素で構成されています。これを背景に、機会と強みの観点から分析します。

〔機会について〕

外部環境の変化によって企業にとって有利になる要素を探すと、ブランドに関連する社会背景として次の記述があります。- 環境や倫理を重視する製品やサービスを購入するという意識がZ世代の消費者の間で高まっている

- Q社はこのような高い社会意識をもった消費者を取り込めていない

したがって、機会としては「環境や倫理を重視する社会意識の高まり」「エシカル消費への意識の高まり」などの解答が適切となります。

〔強みについて〕

競争優位性につながるQ社の内部要因を探すと、「有機農法で栽培するなど,環境に配慮した生産者から直接調達した高品質なコーヒー豆を使って(いる)」とあります。Q社ではすでに環境配慮型の高品質なコーヒー豆を安定的に調達・使用する仕組みを確立していることがわかります。これは、環境意識の高い消費者層にアピールできるQ社の強みと言えます。この強みを活かして、新ブランドは「社会的責任を意識し、厳選された生豆を使用している」ことを消費者に訴求しているわけです。

20文字以内でまとめることがやや難しいところですが、強みとしては「環境に配慮した高品質なコーヒー豆の使用」という解答が適切となります。なお、本文には"有機農法で栽培するなど"と表記されており、有機農法以外の手法で栽培されたコーヒー豆も使用していること示唆されています。このため、「有機農法で栽培されたコーヒー豆」という限定した表現は避けるべきでしょう。

∴機会=環境や倫理に対する社会意識の高まり

強み=環境に配慮した高品質なコーヒー豆の使用 - 〔cについて〕

空欄cを表す字句としてLTVが示されています。LTVとは Life Time Value の略で、1人の顧客が企業との取引期間全体を通じてもたらす総利益のことです。顧客生涯価値とも呼ばれます。前後の文脈に合うように考えると、空欄cには「顧客がQ社にもたらす利益」「期間に顧客から得る総利益」「顧客生涯価値」などが当てはまります。

∴c=顧客がQ社にもたらす利益、顧客生涯価値 - 〔dについて〕

本文では「ゴールである"利益を伴う成長"の実現を目指す成長戦略の進捗を測るKPIとして,Z世代の来店客数と,dを設定する」とあります。Q社の成長率に関する記述を確認すると、「Q社の利益は2回以上来店したことのあるリピート客を含む延べ来店客数に比例しており,成長率は新規来店客数に比例している」と説明されています。つまり、利益を向上させるにはリピート客を増やし、延べ来店客数を増やすことが重要であるとわかります。

さらに、〔成長戦略の策定〕には「LTVを向上させることで,採算性を改善する」という戦略が記載されています。前述のとおり、LTVは顧客が生涯にわたって企業にもたらす利益を意味するため、これを向上させるには、顧客1人あたりの来店頻度や購入額を増やすことが求められます。このため、来店客数とともにLTVの向上と直接関連する「リピート率」をKPIとするのが適切です。

∴d=リピート率

広告

設問2

〔Q社内のサービス品質の改善〕について答えよ。

- 本文中のeに入れる適切な字句を20字以内で答えよ。

- 本文中のfに入れる適切な字句を3字以内で答えよ。

- 本文中の下線②について,店舗統括本部が,再構築したブランドを考慮して重点的に取り組むべき施策を,本文中の字句を用いて25字以内で答えよ。

解答例・解答の要点

- e:自己評価と部下からの評価とのギャップ (18文字)

- f:共感 (2文字)

- 香り深いコーヒーの淹れ方のマニュアル化 (19文字)

解説

- 〔eについて〕

Q社では、各店舗の店長が部下に対してコーヒーの淹れ方や接客スキルなどの指導を行っていますが、部下の育成が十分に行われず、その結果、顧客に対して期待されるサービス品質が十分に提供できていません。また、従業員が自身のスキル向上を求めても、店長からの支援が不十分なために不満が募り、離職率が上昇しているという現状が描かれています。

この状況を受けた店長の360度評価では、「店長の自己評価は高いが,部下からの評価はそれほど高くなく,両者の評価には大きなギャップがあった」という結果が出ています。簡単に言うと、部下は店長に対して不満を持っていますが、店長はそれに気付いていません。「各店舗は店長をリーダーとする一つのチームとして運営されて」いますから、チームリーダーである店長のリーダーシップはチームマネジメントにおいて極めて重要です。店長の対応は、サービスプロフィットチェーンの「自社内のサービス品質」が低い一因となっていると考えられるので、現状を自覚させることが改善の第一歩となります。以上より、店長に伝えるべき現状とは、360度評価の結果である「自己評価と部下からの評価とのギャップ」があること、または360度評価の具体的内容である「部下からの評価がそれほど高くないこと」であると判断できます。

∴e=自己評価と部下からの評価とのギャップ - 〔fについて〕

本文中にある次の2つの記述に着目します。- 顧客へのサービス品質が高いチームは,従業員満足度が高く,それによってチームメンバーがやる気をもって自律的にスキルの向上を図っており,また,チームメンバーの定着率が高いという共通の特性がある

- この特性を満たすためには,店長が,部下に対して共感することで,質問・相談しやすい環境を作ることが必要である

また、本文末尾では、R常務が部下であるS課長からの報告に対し、理解と賛同を示しており、これが空欄fに当たるとされています。このように相手の感情や立場、考え方に理解を示し、それを感じ取って寄り添う姿勢が「共感」の例となります。

∴f=共感 - 設問では、店舗統括本部が取り組むべき施策が問われています。店舗統括本部に関しては、本文冒頭部で「店舗業務の標準化を推進する」役割を担っているという説明があります。また、下線②の前には「(全従業員に対する)再教育に当たって」とあるので、これを前提として施策を考えていくことになります。

Q社の店舗と競合店を比較すると、店舗のオペレーションについて次のような課題があることがわかります。- 競合店は,コーヒーの淹れ方をマニュアル化して全従業員を定期的に教育している

- 店によってコーヒーの味にばらつきがある

- 全て店長の責任で部下の育成を行うことには限界がある

設問には「再構築したブランドを考慮して」という条件があるので、解答に当たり「香り高いコーヒー」という字句は外せません。したがって、「香り高いコーヒーを淹れるスキルのマニュアル化」「香り高いコーヒーの淹れ方の標準化」といった解答が適切となります。

∴香り深いコーヒーの淹れ方のマニュアル化

広告

広告