令和6年秋期試験午後問題 問3

問3 プログラミング

⇱問題PDF

素数を列挙するアルゴリズムに関する次の記述を読んで,設問に答えよ。

素数を列挙するアルゴリズムに関する次の記述を読んで,設問に答えよ。

広告

素数とは,2以上の自然数のうち,正の約数が1と自身だけである数のことである。

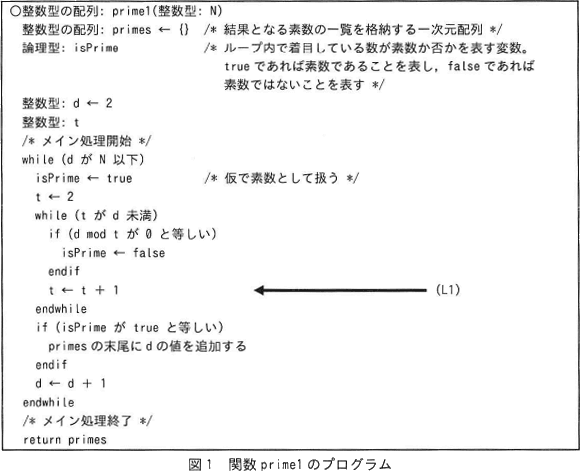

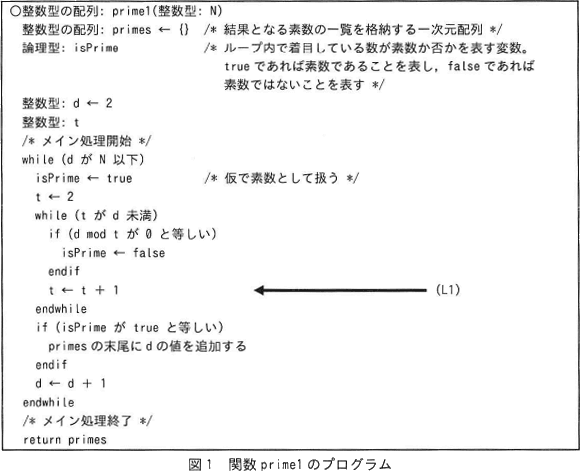

2以上の自然数Nに対して,N以下の素数を列挙する関数 prime1 のプログラムを図1に示す。なお,本問では,配列の要素番号は1から始まり,要素数が0の配列を{}で表す。 この関数 prime1 の時間計算量は,Nを用いて表すとO(ア)である。

この関数 prime1 の時間計算量は,Nを用いて表すとO(ア)である。

〔アルゴリズムの改良1〕

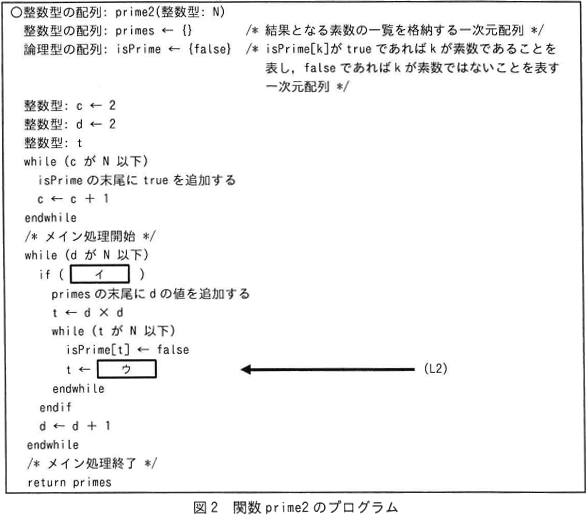

素数の定義によって,2以上の自然数sについて,s自身を除くsの正の倍数uは,1とu以外にsも約数に含むので素数ではない。この性質を利用して関数 prime1 を改良し,次の手順で素数を列挙する関数 prime2 を考える。 関数 prime2 は関数 prime1 と比較してメイン処理部の時間計算量を小さくすることができ,引数Nの値が同一の場合において,関数 prime2 の(L2)の行の実行回数は,関数 prime1 の(L1)の行の実行回数以下となる。

関数 prime2 は関数 prime1 と比較してメイン処理部の時間計算量を小さくすることができ,引数Nの値が同一の場合において,関数 prime2 の(L2)の行の実行回数は,関数 prime1 の(L1)の行の実行回数以下となる。

〔アルゴリズムの改良2〕

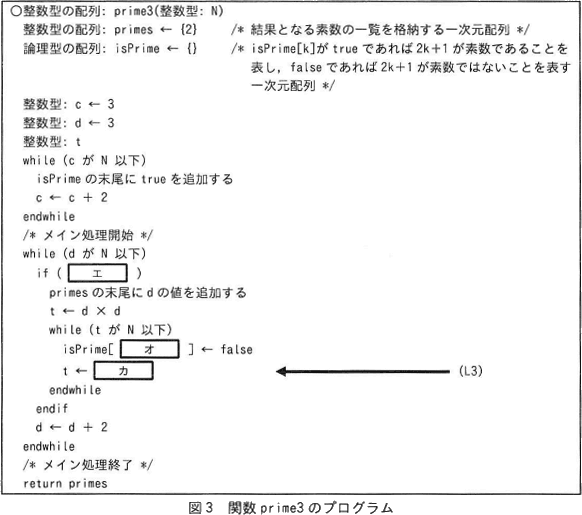

4以上の偶数は全て2の倍数であるので素数ではない。したがって,2以外の素数を列挙するためには奇数だけを考慮すればよい。この性質を利用して,関数 prime2 に次の変更を加えた関数 prime3 を考える。 関数 prime3 は関数 prime2 と比較してメイン処理部の二重ループの実行回数を減らすことができる。引数Nの値が同一の場合において,関数 prime3 の(L3)の行の実行回数は,関数 prime2 の(L2)の行の実行回数の半分以下となる。加えて,計算に必要な配列 isPrime の要素数も半分以下に減らすことができる。

関数 prime3 は関数 prime2 と比較してメイン処理部の二重ループの実行回数を減らすことができる。引数Nの値が同一の場合において,関数 prime3 の(L3)の行の実行回数は,関数 prime2 の(L2)の行の実行回数の半分以下となる。加えて,計算に必要な配列 isPrime の要素数も半分以下に減らすことができる。

2以上の自然数Nに対して,N以下の素数を列挙する関数 prime1 のプログラムを図1に示す。なお,本問では,配列の要素番号は1から始まり,要素数が0の配列を{}で表す。

〔アルゴリズムの改良1〕

素数の定義によって,2以上の自然数sについて,s自身を除くsの正の倍数uは,1とu以外にsも約数に含むので素数ではない。この性質を利用して関数 prime1 を改良し,次の手順で素数を列挙する関数 prime2 を考える。

- 2以上N以下の自然数について,全て"素数である"とマークする。

- 2以上N以下の自然数dについて,次の(a),(b)を行う。

- dが"素数ではない"とマークされている場合,何もしない。

- dが"素数である"とマークされている場合,次の処理を行う。

- dが素数であることを確定させる。

- d以上の自然数xについて,dをx倍した数を"素数ではない"とマークする。

〔アルゴリズムの改良2〕

4以上の偶数は全て2の倍数であるので素数ではない。したがって,2以外の素数を列挙するためには奇数だけを考慮すればよい。この性質を利用して,関数 prime2 に次の変更を加えた関数 prime3 を考える。

- 関数の戻り値として素数の一覧が格納される primes にあらかじめ2を格納しておく。

- いずれのループも奇数についてだけ実行されるようにする。

- 3以上の自然数2k+1が素数か否かを isPrime[k] で表すようにする。

広告

設問1

本文中のアに入れる適切な字句を答えよ。

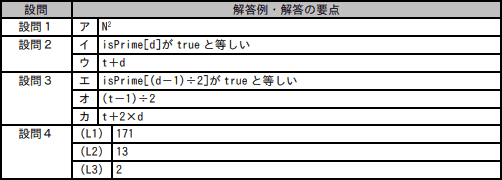

解答例・解答の要点

ア:N2

解説

〔アについて〕オーダー記法は、アルゴリズムの計算量を入力データ数Nとの関係で表す表記法です。次のような例があります。

- O(1) 入力数に関係なく計算量は一定(定数時間)

- O(N) 入力数に比例して計算量が増える(線形時間)

- O(N2) 入力数の2乗に比例して計算量が増える(二次時間)

- O(log N) 入力数に対して計算量が対数的に増加(対数時間)

図1のプログラムを見ると二重のwhileループがあります。

外側のwhileループでは、変数dを2からNまで1ずつ増やしながら繰り返しているので、実行回数は(N-1)回です。

内側のwhileループでは、変数tを2からdまで1ずつ増やしながら繰り返しています。変数dの範囲は「2~N」であり、d=2のときは0回、d=3のときは1回、…、d=Nのときは(N-2)回実行されます。この処理の平均実行回数を式で表すと「(0+N-2)÷2」回となり、整理すると(N÷2-1)回 ⇒ (0.5N-1)回となります。

オーダー記法では、Nを極限に近づけたとき(N→∞)の計算量の増加傾向を簡潔に示すため、Nの係数や定数部分は省略します。そのため、外側のwhileループも内側のwhileループのいずれも計算量はO(N)です。2つのループは入れ子構造となっているので、プログラム全体の計算量は「O(N)×O(N)=O(N2)」となります。

∴ア=O(N2)

広告

設問2

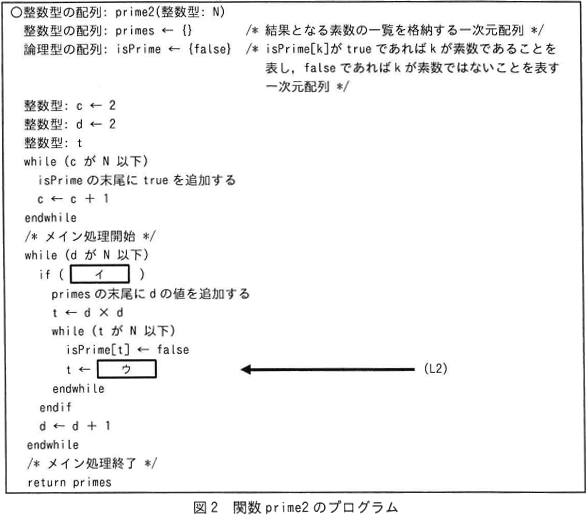

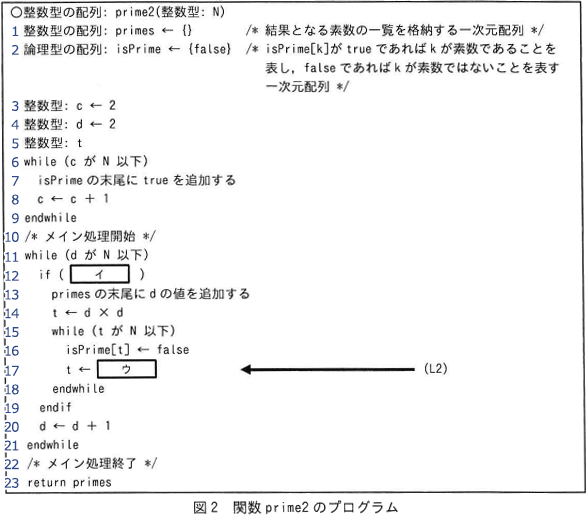

図2中のイ,ウに入れる適切な字句を答えよ。

解答例・解答の要点

イ:isPrime[d]がtrueと等しい

ウ:t+d

ウ:t+d

解説

解説の便宜上、図2のプログラムに行番号を振っておきます。

空欄イがtrueの場合には、primes の末尾にdの値を追加する処理が行われます。変数 primes は結果となる素数の一覧を格納する配列なので、dの値を素数として追加していることになります。この処理は〔アルゴリズムの改良1〕(2)b.①の「dが素数であることを確定させる」に当たります。dが素数であることを確定するのは「dが"素数である"とマークされている場合」ですから、この条件が空欄イに入るとわかります。

素数であるかどうかの管理は、配列 isPrime で行われています。行2のコメント部より、配列 isPrime は真偽値を要素とする配列で、isPrime[k] がtrueのとき、kが素数であることを表します。現在注目しているdが素数であるかどうかは isPrime[d] を参照して確認します。したがって、dが"素数である"という条件式は「isPrime[d]がtrueと等しい」と表せます。

∴イ=isPrime[d]がtrueと等しい

〔ウについて〕

図2のプログラムでは、「2以上の自然数sについて,s自身を除くsの正の倍数uは,1とu以外にsも約数に含むので素数ではない」という性質を利用しています。例えば、3が素数であるとわかった場合、3以外の3の倍数(6、9、12…)はもはや素数である可能性はないということです。

空欄ウの処理は、dが素数であることが確定させた後に実行しているので、〔アルゴリズムの改良1〕(2)b.②の「d以上の自然数xについて,dをx倍した数を"素数ではない"とマークする」に当たります。変数 t の初期値は d×d ですので、次々とdの倍数を"素数でない"をマークしていくには、d×d、d×(d+1)、d×(d+2)、…というように、マーク対象の要素を変えていくことになります。都度+1倍とするには、現在の変数 t の値に d を加算することで実現可能ですから、空欄ウには「t+d」が当てはまります。

【補足】

変数 t の初期値が d×2 ではなく d×d になっているのは、d未満の数の倍数についてはそれまでの処理で既に"素数ではない"とマークされているためです。

∴ウ=t+d

広告

設問3

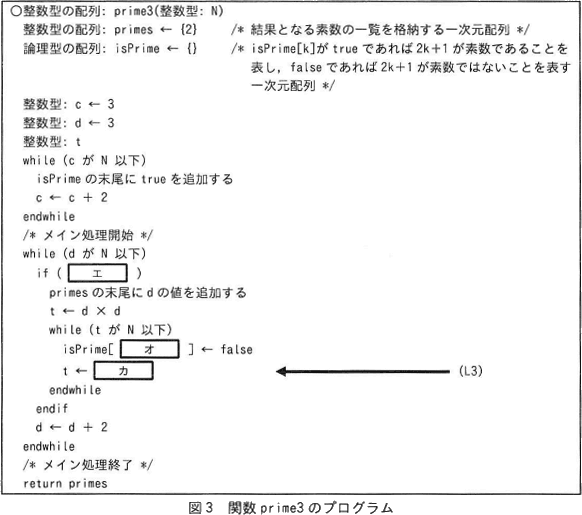

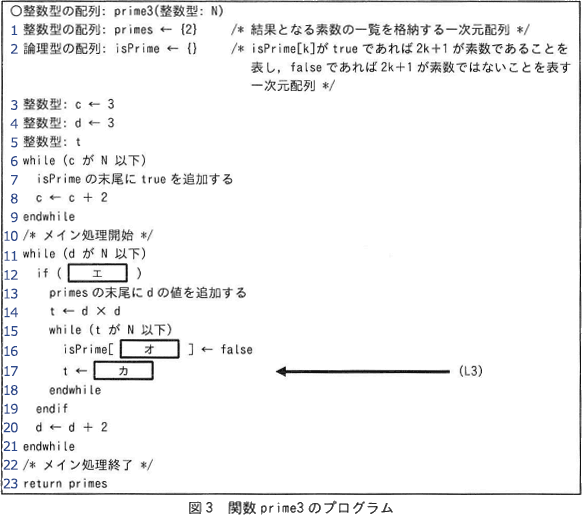

図3中のエ~カに入れる適切な字句を答えよ。

解答例・解答の要点

エ:isPrime[(d-1)÷2]がtrueと等しい

オ:(t-1)÷2

カ:t+2×d

オ:(t-1)÷2

カ:t+2×d

解説

解説の便宜上、図3のプログラムに行番号を振っておきます。

空欄エには空欄イと同じく、dが"素数である"とマークされている場合にtrueとなる条件式が入れる必要があります。

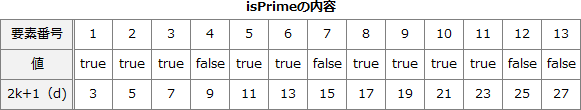

素数であるかどうかの管理を配列 isPrime で行っていることは図2のプログラムと同じですが、図3では奇数だけを検証対象とするため、isPrime も奇数についてのみ情報を保持するように変更されています。行2のコメント「isPrime[k]がtrueであれば2k+1が素数であることを表(す)」より、dが2k+1のとき参照すべき要素は isPrime[k] になることがわかります。具体的には、配列 isPrime に格納される真偽値と値の関係は次のようになります。

2k+1=d

2k=d-1

k=(d-1)÷2

参照すべき要素は isPrime[(d-1)÷2] となるので、空欄エには「isPrime[(d-1)÷2]がtrueと等しい」という条件式が当てはまります。

∴エ=isPrime[(d-1)÷2]がtrueと等しい

〔オについて〕

図2のプログラムと同じく、tの値について"素数でない"とマークする処理です。空欄エの対応関係と同じく、マーク対象の値がtである場合、それに対応する配列 isPrime の要素番号は次の式で表すことができます。

t=2k+1

2k=t-1

k=(t-1)÷2

したがって、空欄オには「(t-1)÷2」が当てはまります。

∴オ=(t-1)÷2

〔カについて〕

素数であると判定した場合に、その倍数を"素数でない"とマークすることは図2のプログラムと同じですが、図3のプログラムではいずれのループも奇数についてだけ実行することが異なります。仮に3を素数と判定した場合であれば、3×3、3×5、3×7、…というようにマーク対象の要素を変えていく必要があります。

図2のプログラムでは、現在のtの値にdを加算することで+1倍を実現していましたが、ここでは+2倍としたいためdを2倍した値を加算すれば求める処理となります。したがって、空欄カには「t+2×d」が当てはまります。

∴カ=t+2×d

広告

設問4

prime1(20),prime2(20),prime3(20)をそれぞれ実行したとき,図1中の(L1)の行,図2中の(L2)の行,図3中の(L3)の行が実行される回数をそれぞれ答えよ。

解答例・解答の要点

L1:171

L2:13

L3:2

L2:13

L3:2

解説

〔L1について〕設問1の解説で記述したとおり、ループ回数は以下のようになります。

- 外側のwhileループは2~20まで繰り返されるので19回

- 内側のwhileループは、外側のwhileループ1回ごとに(d-2)回

0+1+2+3+…+17+18=171

または和の公式 n(n+1)2 を使って、

(18×19)÷2=342÷2=171

∴171(回)

〔L2について〕

最初に、図2の行12でif条件が真となるdの値を列挙します。

dの初期値は2、N=20なので、2以上20以下の素数である、2、3、5、7、11、13、17が該当します。それぞれの値についてトレースをしてみると、L2が実行される回数は次のようになります。

- d=2 2×3 から 2×11 までの9回

- d=3 3×4 から 3×7 までの4回

- d=5 5×5=25>20 なので0回

- 以下、dが7~17まで同様に0回

∴13(回)

〔L3について〕

L2と同様に、図3の行12でif条件が真となるdの値を列挙します。

dの初期値は3、N=20、3以上20以下の素数である、3、5、7、11、13、17が該当します。それぞれのの値についてトレースをしてみると、L3が実行される回数は次のようになります。

- d=3 3×5、3×7の2回

- d=5 5×5=25>20 なので0回

- 以下、dが7~17まで同様に0回

∴2(回)

広告

広告