応用情報技術者過去問題 令和6年秋期 午後問9

⇄問題文と設問を画面2分割で開く⇱問題PDF問9 プロジェクトマネジメント

電気機器メーカーの新たなプロジェクトに関する次の記述を読んで,設問に答えよ。

A社は,大手の電気機器メーカーである。主力製品は,製造現場で用いられるIoTセンサーなどの機器である。製造業向けの産業機械市場に機器を提供する事業で成長してきたが,近年,成長の速度が鈍化している。そこで,研究開発していた生体センサーを核にして消費者向けのヘルスケア市場に新たなサービスを提供する新事業に進出することにした。

新事業を推進するヘルスケア事業開発部(以下,事業開発部という)を設立して新たなサービスの事業可能性を検証するためのプロジェクト(以下,本プロジェクトという)を立ち上げることになった。昨年から始まったA社の中期事業計画では,製品開発やM&Aなどを通じて5年後には事業開発部の売上高比率を全社の20%程度までに拡大し,主力事業の一つにする計画である。

〔ヘルスケア事業の概要と本プロジェクトの位置付け〕

A社ではこれまで多くのプロジェクトを立ち上げてきたが,いずれも産業機械市場への機器の提供に付随するシステム開発プロジェクトであった。C課長は,本プロジェクトの立ち上げに際して,次のことを考慮してプロジェクト計画を作成する必要があると考えた。

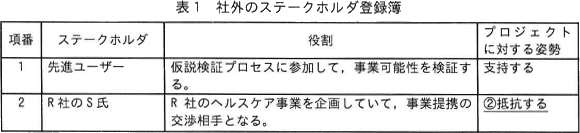

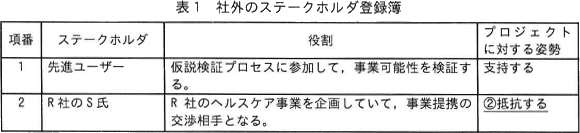

C課長は,影響力の大きい社外のステークホルダを特定し,表1のとおり社外のステークホルダ登録簿を作成した。なお,A社内のステークホルダのプロジェクトに対する姿勢はいずれも"支持する"である。 次に,C課長は,本プロジェクトチームのメンバーが担う役割と本プロジェクトへの貢献についての認識を,表2のとおり整理した。C課長は,各メンバーが本プロジェクトへの貢献についての認識に基づいて活動できれば,本プロジェクトの目標は達成できると考えた。一方,各メンバーは,本プロジェクトでの活動について,他のメンバーとの協働やこれまでの作業環境との違いなどに不安を感じていることが分かった。

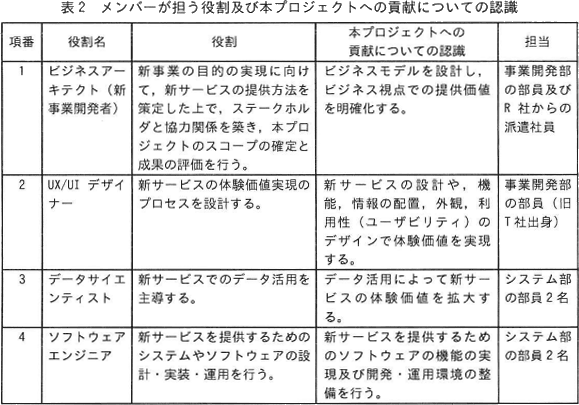

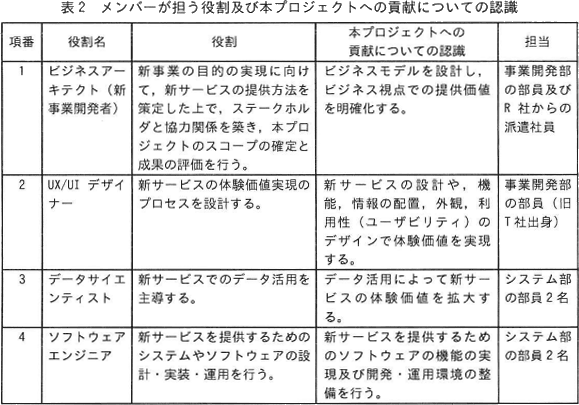

次に,C課長は,本プロジェクトチームのメンバーが担う役割と本プロジェクトへの貢献についての認識を,表2のとおり整理した。C課長は,各メンバーが本プロジェクトへの貢献についての認識に基づいて活動できれば,本プロジェクトの目標は達成できると考えた。一方,各メンバーは,本プロジェクトでの活動について,他のメンバーとの協働やこれまでの作業環境との違いなどに不安を感じていることが分かった。 C課長は,本プロジェクトで,③アジャイル開発アプローチを採用することにした。

C課長は,本プロジェクトで,③アジャイル開発アプローチを採用することにした。

〔リスクマネジメント計画〕

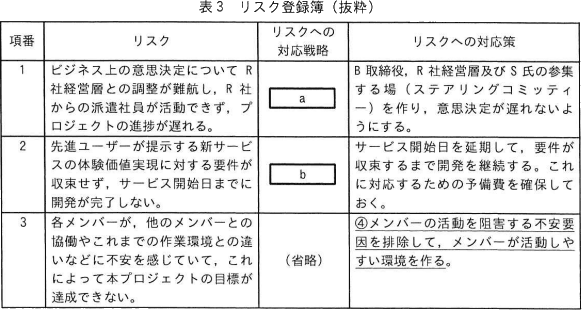

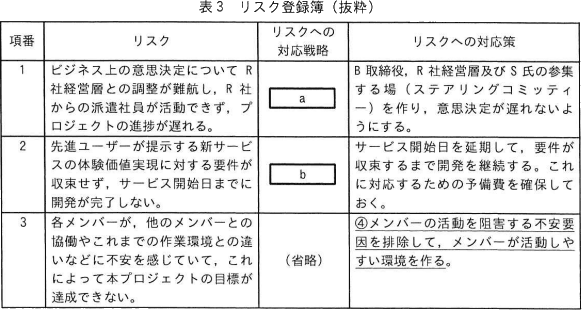

C課長は,PMBOKガイド第7版に基づき,表3のとおり本プロジェクトへの影響が大きいリスクを特定し,リスクへの対応戦略とそれに基づく対応策をリスク登録簿に設定した。 C課長が,作成したプロジェクト計画をB取締役に報告したところ,"cが本プロジェクトの最優先の目標なので,特に,表3項番2を注視するように"と指示を受け,承認を得た。

C課長が,作成したプロジェクト計画をB取締役に報告したところ,"cが本プロジェクトの最優先の目標なので,特に,表3項番2を注視するように"と指示を受け,承認を得た。

A社は,大手の電気機器メーカーである。主力製品は,製造現場で用いられるIoTセンサーなどの機器である。製造業向けの産業機械市場に機器を提供する事業で成長してきたが,近年,成長の速度が鈍化している。そこで,研究開発していた生体センサーを核にして消費者向けのヘルスケア市場に新たなサービスを提供する新事業に進出することにした。

新事業を推進するヘルスケア事業開発部(以下,事業開発部という)を設立して新たなサービスの事業可能性を検証するためのプロジェクト(以下,本プロジェクトという)を立ち上げることになった。昨年から始まったA社の中期事業計画では,製品開発やM&Aなどを通じて5年後には事業開発部の売上高比率を全社の20%程度までに拡大し,主力事業の一つにする計画である。

〔ヘルスケア事業の概要と本プロジェクトの位置付け〕

- ヘルスケア事業の概要は次のとおりである。

- 今後,成長が見込まれる消費者向けのヘルスケア市場に進出し,高齢化に伴う未病対策といった健康増進に関わるサービスを提供することを目的とする。

- 消費者向けに機器に加えてサービスを提供するために,小規模ながらUX/UIデザインに定評のあるWeb開発会社のT社を買収し事業開発部に吸収した。

- 医療機器製造業で健康増進に関わるサービスへの進出を計画しているR社と事業提携の交渉をしている。R社の事業部長S氏は提携に消極的だが,当面はA社に協力するようR社経営層から指示されている。

- 最初のサービスとして,脈拍,血圧,体温などのバイタルデータを活用して運動を促す行動変容サービス(以下,新サービスという)を提供する。

- 本プロジェクトの位置付けは次のとおりである。

- 生体センサーと連携した消費者向けのWebシステムを開発して新サービスを実現し,事業可能性を検証する。

- 本プロジェクトはA社の取締役会で承認され,事業開発部とシステム部の両方を管掌するB取締役がプロジェクトスポンサーとなり,プロジェクトマネージャにはシステム部のC課長が任命された。

- A社のシステム部,旧T社のメンバーを含む事業開発部及び派遣契約で参加するR社のメンバーでプロジェクトチームを編成する。

- 新サービスの事業可能性を,他社の健康増進サービスの利用経験者を含む20名の先進的なユーザー(以下,先進ユーザーという)に参加してもらって検証する。

A社ではこれまで多くのプロジェクトを立ち上げてきたが,いずれも産業機械市場への機器の提供に付随するシステム開発プロジェクトであった。C課長は,本プロジェクトの立ち上げに際して,次のことを考慮してプロジェクト計画を作成する必要があると考えた。

- 本プロジェクトは,①A社でこれまでに実施してきたプロジェクトとは異なる市場面及び製品・サービス面の特性をもつ。

- これまで一緒に作業をしたことがない先進ユーザー,R社からの派遣社員及び旧T社のメンバーが参加する。

- 新市場に新サービスを提供するので,本プロジェクトには新たな視点での目標設定が必要である。そこで,旧T社のメンバーにもヒアリングした結果,顧客中心の考え方に基づいて,顧客への体験価値の提供を,本プロジェクトで最優先に達成する目標に設定した。

- 事業可能性を高めるためには,先進ユーザーに参加してもらった上で,体験価値を確実に実現できるまで仮説検証プロセスを反復してから新サービスを開始する必要がある。

- R社のS氏は,本プロジェクトの成否や成果に強い関心をもっており,新事業が順調に立ち上がれば,提携に積極的な態度に変わるものと期待できる。

C課長は,影響力の大きい社外のステークホルダを特定し,表1のとおり社外のステークホルダ登録簿を作成した。なお,A社内のステークホルダのプロジェクトに対する姿勢はいずれも"支持する"である。

〔リスクマネジメント計画〕

C課長は,PMBOKガイド第7版に基づき,表3のとおり本プロジェクトへの影響が大きいリスクを特定し,リスクへの対応戦略とそれに基づく対応策をリスク登録簿に設定した。

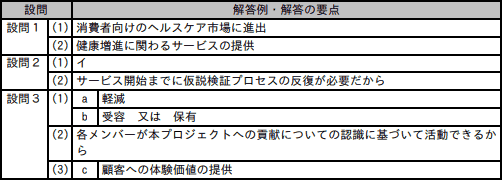

設問1

解答入力欄

解答例・解答の要点

- 消費者向けのヘルスケア市場に進出 (16文字)

- 健康増進に関わるサービスの提供 (15文字)

解説

- 下線①を含む一文を確認すると、「本プロジェクトは,A社でこれまでに実施してきたプロジェクトとは異なる市場面及び製品・サービス面の特性をもつ」と記述されています。

本文冒頭部に「A社は,大手の電気機器メーカーである。主力製品は,製造現場で用いられるIoTセンサーなどの機器である。製造業向けの産業機械市場に機器を提供する事業で成長してきた」とあるように、A社はこれまで、工場の製造現場向けのIoTセンサーなどを通じ、製造業向けの産業機械市場(B2B市場)で成長してきました。これに対して、本プロジェクトは「研究開発していた生体センサーを核にして消費者向けのヘルスケア市場に新たなサービスを提供する新事業に進出する」とあるように、一般消費者を対象とするヘルスケア市場(B2C市場)への進出であり、従来の事業とは対象とする市場が大きく異なることがわかります。この対比から、新プロジェクトがもつ市場面の特性とは「消費者向けのヘルスケア市場への進出」であると判断できます。

∴消費者向けのヘルスケア市場に進出 - A社が新事業で提供しようとしている製品・サービスに着目すると、ヘルスケア事業の概要として「今後,成長が見込まれる消費者向けのヘルスケア市場に進出し,高齢化に伴う未病対策といった健康増進に関わるサービスを提供することを目的とする」と具体的な内容が記述されています。これが新事業での提供が予定されているサービス内容です。

A社が従来立ち上げてきたプロジェクトの多くは「産業機械市場への機器の提供に付随するシステム開発プロジェクト」でしたが、新プロジェクトは「健康管理や未病対策を重視したサービス」を開発対象とする点が特徴となります。したがって、これまでとは異なる製品・サービス面の特性について本文中から抜き出すと「健康増進に関わるサービスの提供」という解答になります。

∴健康増進に関わるサービスの提供

設問2

〔プロジェクト計画の作成〕について答えよ。

解答群

- R社との事業提携の交渉を打ち切る。

- 適宜プロジェクトの進捗と成果を報告する。

- プロジェクトの進捗と成果の情報を秘匿し,ステークホルダとのコミュニケーションを避ける。

- プロジェクトの進捗と成果の報告は最低限にとどめる。

解答入力欄

解答例・解答の要点

- イ

- サービス開始までに仮説検証プロセスの反復が必要だから (26文字)

解説

- ステークホルダ登録簿を見ると、S氏のプロジェクトに対する姿勢は「抵抗する」となっています。この「抵抗する」という関与度は、そのステークホルダがプロジェクトの潜在的な影響を認識しており、プロジェクトの作業や成果を支持しない立場であることを示します。R社の事業部長であるS氏は、今後の事業提携において重要な意思決定者の一人ですので、ステークホルダマネジメントの観点からは、プロジェクトに対する姿勢が改善されるような施策が求められます。

〔本プロジェクトの立ち上げ〕の最後には「R社のS氏は,本プロジェクトの成否や成果に強い関心をもっており,新事業が順調に立ち上がれば,提携に積極的な態度に変わるものと期待できる」と記述されています。この記述より、S氏はプロジェクトの成否や成果についての情報ニーズが強いことが読み取れるので、プロジェクトの進捗状況や成果をタイムリーにS氏に伝え、事業の価値や有望性を示すことが適切な行動となります。したがって正解は「イ」です。

∴イ:適宜プロジェクトの進捗と成果を報告する - 下線③を含む一文を確認すると「C課長は,本プロジェクトで,アジャイル開発アプローチを採用することにした」と記述されています。

〔本プロジェクトの立ち上げ〕によれば、本プロジェクトは「体験価値を確実に実現できるまで仮説検証プロセスを反復してから新サービスを開始する必要がある」 とされています。この記述から、本プロジェクトは最初に仕様全体が確定しておらず、設計~開発と仮説検証プロセスを繰り返しながら進めることがわかります。

アジャイル開発は、短い期間のサイクルで「要件定義・設計・実装・検証」を繰り返し、その都度要件を見直しながら進める開発手法なので、フィードバックを取り入れながら開発を進める本プロジェクトとの相性が良いと言えます。従来のウォーターフォール開発は、事前に仕様が確定しているプロジェクトには適していますが、本プロジェクトのように、市場の不確実性が高く、仮説検証を繰り返しながら仕様を調整しなければならないケースでは適しません。以上がアジャイル開発を採用する背景です。

本文中の字句を用いてという指示があるので、「仮説検証プロセスを反復してから新サービスを開始する必要がある」がそのまま解答となります。

∴サービス開始までに仮説検証プロセスの反復が必要だから

設問3

〔リスクマネジメント計画〕について答えよ。

- 表3中のa,bに入れる適切な字句を2字で答えよ。

- 表3中の下線④について,C課長が,この対応策によってリスクへの対応ができると考えた理由は何か。本文中の字句を用いて40字以内で答えよ。

- 本文中のcに入れる適切な字句を15字以内で答えよ。

解答入力欄

- a:

- b:

- c:

解答例・解答の要点

- a:軽減 (2文字)

- b:受容 (2文字) 又は 保有 (2文字)

- 各メンバーが本プロジェクトへの貢献についての認識に基づいて活動できるから (36文字)

- c:顧客への体験価値の提供 (11文字)

解説

- PMBOK第7版によれば、プロジェクトにマイナスの影響を及ぼすリスク(脅威)への対応策には、回避、エスカレーション、転嫁、軽減、受容があります。

- 回避

- リスクを除去する、またはリスクの影響からプロジェクトを保護する

- エスカレーション

- リスクがスコープの外部にあるか、または提案された対応策がプロジェクトマネージャの権限を超えることを上位者に報告し、同意を得る

- 転嫁(移転)

- リスクが発生した場合の影響に耐えるため、リスクのオーナーシップを第三者に移転する

- 軽減(低減)

- リスクが発生する確率やリスクの影響を低減するための措置を講じる

- 受容(保有)

- リスクの存在を認めるが、いかなる積極的な行動も行わない

表3項番1を確認すると「意思決定が難航し、プロジェクトの進捗が遅れる」というリスクに対し、意思決定をスムーズに行えるようにステアリングコミッティを設置する対策をとっています。この対策は、リスクが発現する確率を下げるものなので、リスク対応策のうち「軽減」に当たります。

なお、PMBOK第7版とJIS Q 21500では「軽減」とされていますが、IPAの試験問題では「低減」という言葉も同義で使われているので、こちらでも問題ないと思われます。

∴a=軽減(低減)

〔bについて〕

表3項番2を確認すると「サービス開始日までに開発が完了しない」というリスクに対し、サービス開始日を送られて、要件が収束するまで開発を継続し、これに対応する予備費を確保しておく対策をとっています。この対策は、リスクを認めながらも積極的にコントロールを行わないので、リスク対応策のうち「受容」に当たります。受容を選択する場合、リスク発生時への対処に必要な予備費用(コンティンジェンシー予備)を手当てすることが通常です。

先ほど同じく、PMBOK第7版では「受容」とされていますが、IPAの試験問題では「保有」という言葉も使われてきたので、こちらでも問題ないと思われます。

∴b=受容(保有) - 下線④を確認すると「メンバーの活動を阻害する不安要因を排除して,メンバーが活動しやすい環境を作る」と記述されています。この対応策は、各メンバーが、他のメンバーとの協働や作業環境の違いに不安を感じることで、プロジェクトの目標が達成できないというリスクへの対応戦略です。

〔プロジェクト計画の作成〕では、C課長が「各メンバーが本プロジェクトへの貢献についての認識に基づいて活動できれば,本プロジェクトの目標は達成できる」と考えていることが伺えます。つまり、メンバーが自分の役割を理解し、それに基づいて活動できることが、プロジェクトの成功に不可欠だということです。

このような背景を踏まえると、メンバーが安心して活動できる環境作りをC課長が実施しようとしたのは、「各メンバーが本プロジェクトへの貢献についての認識に基づいて活動できるようにするため」であると判断できます。

∴各メンバーが本プロジェクトへの貢献についての認識に基づいて活動できるから - 〔cについて〕

空欄cを含む一文は「cが本プロジェクトの最優先の目標なので,特に,表3項番2を注視するように"と指示を受け,承認を得た」となっています。

〔本プロジェクトの立ち上げ〕には「顧客への体験価値の提供を,本プロジェクトで最優先に達成する目標に設定した」と明記されています。これは表3項番2の内容とも合致します。したがって、これがそのまま解答根拠となります。

∴c=顧客への体験価値の提供