応用情報技術者過去問題 令和6年秋期 午後問10

⇄問題文と設問を画面2分割で開く⇱問題PDF問10 サービスマネジメント

サービスデスクの立上げに関する次の記述を読んで,設問に答えよ。

B社は,中堅の電子機器販売会社で,全国に営業拠点がある。B社の営業部は,営業拠点に営業員を配置し,商品を販売している。販売数は順調に増加しているので,今後,営業員の増員を予定している。B社のシステム部サービス課は,営業支援システム(以下,本システムという)の設計,開発及び運用を行っており,本システムを営業支援サービス(以下,本サービスという)として利用者である営業員に提供している。また,サービス課は,サービスマネジメント活動を行っており,それぞれの活動に管理プロセスを定めている。サービス課に所属するC君はD課長の下でサービスマネージャを務めており,管理プロセスのマネジメントを行っている。サービスマネジメントの主な管理プロセスを表1に示す。 サービス要求管理については,利用者からのサービス要求を,サービス課の担当者電話又は電子メールで受け付けている。受け付けた担当者はサービス要求を実現し,サービス要求の内容,実現した内容及び対応時間を問合せ記録簿に記録している。

サービス要求管理については,利用者からのサービス要求を,サービス課の担当者電話又は電子メールで受け付けている。受け付けた担当者はサービス要求を実現し,サービス要求の内容,実現した内容及び対応時間を問合せ記録簿に記録している。

サービス課では,本システムの初期リリース後も,順次,機能追加のリリースを行っている。各機能のリリース時には,利用者向けに説明会を開催し,開発の担当者が説明者となって機能の概要や利用方法の説明を行い,リリース後の問合せ先として説明会の説明者が案内されている。

〔サービス要求管理の現状と課題〕

サービス要求のうち,問合せは,担当者が本サービスの操作マニュアル及び機能の詳細を記述した本システムの仕様書を参照して回答し,標準変更は,担当者が定型業務手順書を参照して実施している。なお,問合せの回答では,経験豊富な担当者は,操作マニュアル及び本システムの仕様書だけでなく暗黙知を使って問合せに短時間で回答する場合も多い。このことから,利用者からの問合せに対して最初の連絡で回答した割合(以下,一次解決率という)に,担当者間で差が出ている。また,問合せを受けてから回答までに要する時間を短縮するために,一次解決率の向上が課題となっている。今後,営業員の増員に伴いサービス課の業務量の増加が予想されているので,担当者の負荷が増大するおそれがあり,長時間残業の防止も課題となることが推測される。

そこで,サービス課は,一次解決率の向上のため,サービス課の経験豊富な担当者に指示して,問合せ記録簿に記録されている内容を基に,問合せ内容,対応手順及び回答内容を整理した問合せ対応ノウハウ集を作成することにした。併せて,営業員の増員による長時間残業を防止するために,来年度からサービス課内に新たな組織としてサービスデスクを立ち上げ,そのサービスデスクでサービス要求を受け付けて実現することにした。C君がサービスデスクのサービスマネージャに任命され,立上げも行うよう指示された。サービスデスク要員は,サービスデスクの業務経験が豊富な要員を新規採用し,C君の配下でサービスデスク業務を担当させることにした。

〔サービスデスク立上げの検討〕

D課長は,サービスデスクについて,"サービス課の業務量の増加に対応するために,業務を極力サービスデスクに移管する"とともに"一次解決率をできるだけ高くして,顧客満足を向上させる"との方針を挙げた。

C君は,D課長の方針を受け,サービス要求のうち,問合せについては,サービスデスク要員が問合せ対応ノウハウ集を活用して,利用者からの問合せに対してaできるようにすることで,一次解決率を向上させようと考えた。なお,サービス要求のうち,標準変更については,サービス課で現在利用している定型業務手順書を参照して,サービスデスク要員がサービス要求を実現できることを確認した。

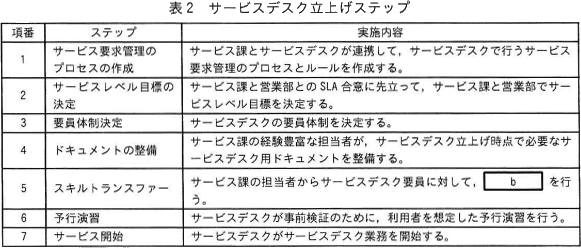

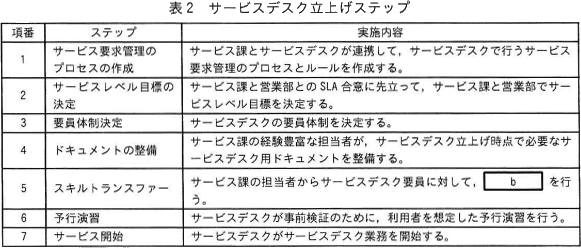

これらを踏まえて,C君は,表2に示すサービスデスク立上げステップを定めた。 〔サービスデスクで行うサービス要求管理のプロセスの作成〕

〔サービスデスクで行うサービス要求管理のプロセスの作成〕

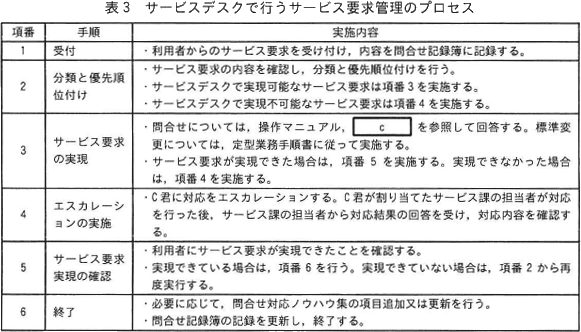

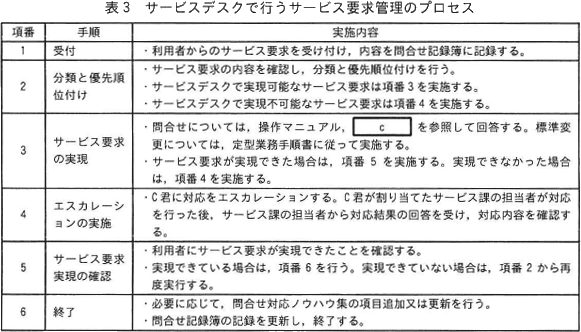

C君は,表3に示すサービスデスクで行うサービス要求管理のプロセスを検討した。 C君は,表3をD課長にレビューしてもらい,質問と指示を受けた。そのときのD課長とC君の会話を次に示す。

C君は,表3をD課長にレビューしてもらい,質問と指示を受けた。そのときのD課長とC君の会話を次に示す。

〔サービスレベル目標の決定〕

サービス課と営業部とのSLA合意に先立って,サービス課内部で会議を開催した。会議の中で,SLAには,サービスデスクの稼働時間,コミュニケーション手段,サービス要求の実現に要する平均時間のほか,サービス要求件数の上限の取決めが必要であることを確認した。今後,内容を整理して営業部と協議することになった。

また,会議の中でD課長から,"営業部と合意するサービス要求の実現に要する平均時間に関して,内部指標を設定して管理する。内部指標として問合せについては,②現状のサービス要求管理における課題の解消状況が分かるKPIを設定して管理を行い,顧客満足を上げていく。"との説明があった。

〔要員体制決定〕

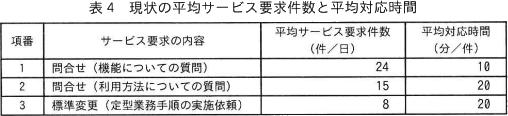

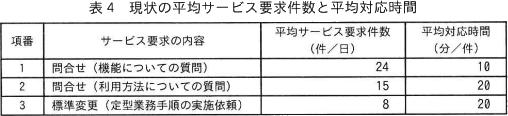

C君は,来年度のサービスデスクの要員体制を決定するために,サービスデスク要員の工数を算出することにした。そこで,問合せ記録簿からサービス要求管理に要した対応時間を調査した。現状の平均サービス要求件数と平均対応時間を表4に示す。 C君は,表4に加え次の条件を前提として,③1日当たりに必要な工数を算出した。ここで,1人の要員は,1日に8時間の対応時間が確保できるものとする。

C君は,表4に加え次の条件を前提として,③1日当たりに必要な工数を算出した。ここで,1人の要員は,1日に8時間の対応時間が確保できるものとする。

B社は,中堅の電子機器販売会社で,全国に営業拠点がある。B社の営業部は,営業拠点に営業員を配置し,商品を販売している。販売数は順調に増加しているので,今後,営業員の増員を予定している。B社のシステム部サービス課は,営業支援システム(以下,本システムという)の設計,開発及び運用を行っており,本システムを営業支援サービス(以下,本サービスという)として利用者である営業員に提供している。また,サービス課は,サービスマネジメント活動を行っており,それぞれの活動に管理プロセスを定めている。サービス課に所属するC君はD課長の下でサービスマネージャを務めており,管理プロセスのマネジメントを行っている。サービスマネジメントの主な管理プロセスを表1に示す。

サービス課では,本システムの初期リリース後も,順次,機能追加のリリースを行っている。各機能のリリース時には,利用者向けに説明会を開催し,開発の担当者が説明者となって機能の概要や利用方法の説明を行い,リリース後の問合せ先として説明会の説明者が案内されている。

〔サービス要求管理の現状と課題〕

サービス要求のうち,問合せは,担当者が本サービスの操作マニュアル及び機能の詳細を記述した本システムの仕様書を参照して回答し,標準変更は,担当者が定型業務手順書を参照して実施している。なお,問合せの回答では,経験豊富な担当者は,操作マニュアル及び本システムの仕様書だけでなく暗黙知を使って問合せに短時間で回答する場合も多い。このことから,利用者からの問合せに対して最初の連絡で回答した割合(以下,一次解決率という)に,担当者間で差が出ている。また,問合せを受けてから回答までに要する時間を短縮するために,一次解決率の向上が課題となっている。今後,営業員の増員に伴いサービス課の業務量の増加が予想されているので,担当者の負荷が増大するおそれがあり,長時間残業の防止も課題となることが推測される。

そこで,サービス課は,一次解決率の向上のため,サービス課の経験豊富な担当者に指示して,問合せ記録簿に記録されている内容を基に,問合せ内容,対応手順及び回答内容を整理した問合せ対応ノウハウ集を作成することにした。併せて,営業員の増員による長時間残業を防止するために,来年度からサービス課内に新たな組織としてサービスデスクを立ち上げ,そのサービスデスクでサービス要求を受け付けて実現することにした。C君がサービスデスクのサービスマネージャに任命され,立上げも行うよう指示された。サービスデスク要員は,サービスデスクの業務経験が豊富な要員を新規採用し,C君の配下でサービスデスク業務を担当させることにした。

〔サービスデスク立上げの検討〕

D課長は,サービスデスクについて,"サービス課の業務量の増加に対応するために,業務を極力サービスデスクに移管する"とともに"一次解決率をできるだけ高くして,顧客満足を向上させる"との方針を挙げた。

C君は,D課長の方針を受け,サービス要求のうち,問合せについては,サービスデスク要員が問合せ対応ノウハウ集を活用して,利用者からの問合せに対してaできるようにすることで,一次解決率を向上させようと考えた。なお,サービス要求のうち,標準変更については,サービス課で現在利用している定型業務手順書を参照して,サービスデスク要員がサービス要求を実現できることを確認した。

これらを踏まえて,C君は,表2に示すサービスデスク立上げステップを定めた。

C君は,表3に示すサービスデスクで行うサービス要求管理のプロセスを検討した。

- D課長:

- 項番3で標準変更については,現状の定型業務手順書を使うことになっているが,サービスデスク要員で対応可能ですか。

- C君:

- 定型業務手順書は,よく整備されており,対応可能です。

- D課長:

- ①サービス課の担当者が行っている業務に定型化できるものがないかを調査してください。

- C君:

- 調査して報告します。

〔サービスレベル目標の決定〕

サービス課と営業部とのSLA合意に先立って,サービス課内部で会議を開催した。会議の中で,SLAには,サービスデスクの稼働時間,コミュニケーション手段,サービス要求の実現に要する平均時間のほか,サービス要求件数の上限の取決めが必要であることを確認した。今後,内容を整理して営業部と協議することになった。

また,会議の中でD課長から,"営業部と合意するサービス要求の実現に要する平均時間に関して,内部指標を設定して管理する。内部指標として問合せについては,②現状のサービス要求管理における課題の解消状況が分かるKPIを設定して管理を行い,顧客満足を上げていく。"との説明があった。

〔要員体制決定〕

C君は,来年度のサービスデスクの要員体制を決定するために,サービスデスク要員の工数を算出することにした。そこで,問合せ記録簿からサービス要求管理に要した対応時間を調査した。現状の平均サービス要求件数と平均対応時間を表4に示す。

- 要員は一つのサービス要求に対応している間は,その対応に専念する。

- 来年度のサービス要求件数は,営業員の増員によって表4に示す平均サービス要求件数がいずれも現状より2割増加する見込みである。

- サービス要求の集中度合いを考慮して,算出された工数に2割の余裕を確保する。

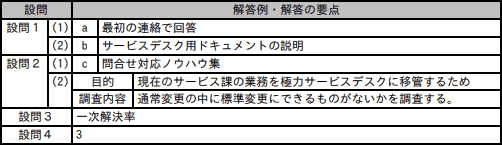

設問1

〔サービスデスク立上げの検討〕について答えよ。

- 本文中のaに入れる適切な字句を,本文中の字句を用いて10字以内で答えよ。

- 表2中のbに入れる適切な字句を20字以内で答えよ。

解答入力欄

- a:

- b:

解答例・解答の要点

- a:最初の連絡で回答 (8文字)

- b:サービスデスク用ドキュメントの説明 (17文字)

解説

- 〔aについて〕

空欄を含む一文を確認すると「サービスデスク要員が問合せ対応ノウハウ集を活用して,利用者からの問合せに対してaできるようにすることで,一次解決率を向上させようと考えた」と記述されています。そこで「一次解決率を向上させる」とはどういうことかを本文から確認すると、〔サービス要求管理の現状と課題〕には以下の記述があります。- 利用者からの問合せに対して最初の連絡で回答した割合(以下,一次解決率という)に,担当者間で差が出ている

∴a=最初の連絡で回答 - 〔bについて〕

空欄を含む一文を確認すると「サービス課の担当者からサービスデスク要員に対して,bを行う」と記述されています。この実施内容に対応するステップは、「スキルトランスファー」となっています。スキルトランスファーとは、業務の引き継ぎや知識移転のことを指し、この文脈では、サービス課の担当者がサービスデスク要員に対して、何らかの知識や技術の移転を行うことが想定されます。

表2の流れを確認すると、以下の点がわかります。- スキルトランスファーは、サービスデスク立上げの準備段階の一環として実施される

- その直前のステップでは、サービスデスク用ドキュメントの整備が行われている

- その後、予行練習→サービス開始と続くため、スムーズな業務移行を支援するステップである

模範解答では具体的な内容が示されていますが、設問では解答の抽象度について明確な指示がないため、スキルトランスファーの一般論としてまとめるべきか、具体的な内容を記載すべきかの判断が難しい設問と言えます。

∴b=サービスデスク用ドキュメントの説明

設問2

〔サービスデスクで行うサービス要求管理のプロセスの作成〕について答えよ。

- 表3中のcに入れる適切な字句を15字以内で答えよ。

- D課長が,本文中の下線①の調査を指示した目的は何か。D課長の方針を踏まえて35字以内で答えよ。また,この目的を達成するために有効な調査内容を,表1中の字句を用いて35字以内で答えよ。

解答入力欄

- c:

- 目的:

- 調査内容:

解答例・解答の要点

- c:問合せ対応ノウハウ集 (10文字)

- 目的:現在のサービス課の業務を極力サービスデスクに移管するため (28文字)

- 調査内容:

通常変更の中に標準変更にできるものがないかを調査する (26文字)

解説

- 〔cについて〕

空欄を含む一文を確認すると「問合せについては,操作マニュアル,cを参照して回答する」と記述されています。この記述より、空欄に入るのはサービスデスクが問合せ対応で参照するものであることがわかります。

まず本文の〔サービス要求管理の現状と課題〕の記述を確認すると、問合せ対応の現状について以下のように説明されています。- サービス要求のうち,問合せは,担当者が本サービスの操作マニュアル及び機能の詳細を記述した本システムの仕様書を参照して回答している

〔サービス要求管理の現状と課題〕を確認すると、サービスデスクの立上げとともに「問合せ対応ノウハウ集」が作成されることになっています。〔サービスデスクの立上げの検討〕には、「問合せについては,サービスデスク要員が問合せ対応ノウハウ集を活用して…」とあるため、こちらが本システムの仕様書に代えて、サービスデスクが参照すべき文書になると考えられます。したがって、空欄cには「問合せ対応ノウハウ集」が当てはまります。

∴c=問合せ対応ノウハウ集 - 〔目的について〕

下線①は「サービス課の担当者が行っている業務に定型化できるものがないかを調査してください」というD課長の指示です。

D課長の方針として「サービス課の業務量の増加に対応するために,業務を極力サービスデスクに移管する」ことが示されています。この方針を踏まえると、D課長が上記のような指示をしたのは、サービス課が現在対応している業務のうち、標準化が可能な業務を特定し、それをサービスデスクに移管することが目的と考えられます。このことから、調査の目的は「現在のサービス課の業務を極力サービスデスクに移管するため」であると結論付けることができます。

〔調査内容について〕

表1を確認すると、サービス課の変更管理プロセスには「通常変更」と「標準変更」の2種類があります。標準変更はすでに定型化されておりサービスデスクで対応できますが、通常変更は標準化されておらずサービス課の対応が必要です。D課長は新たに定型化できるものがないかどうかの調査を依頼していますから、その対象となるべき業務は、通常変更の中から探すのが適切となります。

∴目的=現在のサービス課の業務を極力サービスデスクに移管するため

調査内容=通常変更の中に標準変更にできるものがないかを調査する

設問3

〔サービスレベル目標の決定〕について,下線②のKPIの内容を10字以内で答えよ。

解答入力欄

解答例・解答の要点

- 一次解決率 (5文字)

解説

KPIは、業務プロセスの改善状況を測定し、目標達成の度合いを評価する指標です。設問では「サービス要求の実現に要する平均時間に関して,…現状のサービス要求管理における課題の解消状況が分かるKPI」は何かと問われています。

B社のサービス課が抱えている課題について本文を確認すると、〔サービス要求管理の現状と課題〕に「問合せを受けてから回答までに要する時間を短縮するために,一次解決率の向上が課題となっている」と記述されています。特に、経験豊富な担当者とそれ以外の担当者の間で一次解決率に差がある点が問題視されています。そして、D課長は「サービス要求の実現に要する平均時間に関して,内部指標を設定し,管理を行う」と述べており、設定する指標は、問合せ対応の改善状況をモニタリング可能であることが求められます。

現状の課題の解消状況がわかり、サービス要求の実現に要する平均時間に関係する、という2点を踏まえると、KPIとして最も適切なのは「一次解決率」と判断できます。

∴一次解決率

B社のサービス課が抱えている課題について本文を確認すると、〔サービス要求管理の現状と課題〕に「問合せを受けてから回答までに要する時間を短縮するために,一次解決率の向上が課題となっている」と記述されています。特に、経験豊富な担当者とそれ以外の担当者の間で一次解決率に差がある点が問題視されています。そして、D課長は「サービス要求の実現に要する平均時間に関して,内部指標を設定し,管理を行う」と述べており、設定する指標は、問合せ対応の改善状況をモニタリング可能であることが求められます。

現状の課題の解消状況がわかり、サービス要求の実現に要する平均時間に関係する、という2点を踏まえると、KPIとして最も適切なのは「一次解決率」と判断できます。

∴一次解決率

設問4

〔要員体制決定〕について,下線③の1日当たりに必要な工数は,何人日かを答えよ。なお,計算結果に小数が発生する場合,答えは小数第1位を切り上げて整数で求めよ。

解答入力欄

- 人日

解答例・解答の要点

- 3

解説

表4「現状の平均サービス要求件数と平均対応時間」のデータをもとに、来年度のサービスデスクの1日当たりの工数を求めます。

まず、サービス要求ごとの所要時間を求めます。

700×1.2=840[分/日]

また「サービス要求の集中度合いを考慮して,算出された工数に2割の余裕を確保する」とあるので、上記数値をさらに1.2倍します。

840×1.2=1,008[分/日]

これが1日当たりの工数です。「1人の要員は,1日に8時間の対応時間が確保できる」「要員は一つのサービス要求に対応している間は,その対応に専念する」という条件に従い、求めた総工数を8時間=480分で割ります。

1,008÷480=2.1[人日]

設問は小数点以下を切り上げて整数での答えを求めているので、正解は「3人日」となります。

∴3(人日)

まず、サービス要求ごとの所要時間を求めます。

- 問合せ(機能) 24[件]×10[分]=240[分/日]

- 問合せ(利用方法) 15[件]×20[分]=300[分/日]

- 標準変更 8[件]×20[分]=160[分/日]

- 合計 240+300+160=700[分/日]

700×1.2=840[分/日]

また「サービス要求の集中度合いを考慮して,算出された工数に2割の余裕を確保する」とあるので、上記数値をさらに1.2倍します。

840×1.2=1,008[分/日]

これが1日当たりの工数です。「1人の要員は,1日に8時間の対応時間が確保できる」「要員は一つのサービス要求に対応している間は,その対応に専念する」という条件に従い、求めた総工数を8時間=480分で割ります。

1,008÷480=2.1[人日]

設問は小数点以下を切り上げて整数での答えを求めているので、正解は「3人日」となります。

∴3(人日)