応用情報技術者過去問題 令和7年春期 午後問2

⇄問題文と設問を画面2分割で開く⇱問題PDF問2 経営戦略

企業の成長戦路に関する次の記述を読んで,設問に答えよ。

D社は大手の化学品製造・販売会社である。創業初期はフィルムカメラで使用する映像フイルムや医療診断で使用するX線フィルムなどのフィルム事業を展開していた。20数年前に情報記録方式がアナログからデジタルに変わるという事業環境の変化によってフィルム事業の売上高が激減した。事業の危機に直面したD社は,保有技術を軸にして製品・サービス及び市場を抜本的に見直すことによって事業を拡張してきた。

現在は,素材関連,映像関連及び医療関連の3事業分野の市場で様々な製品・サービスを展開している。しかし,D社の経営層は,今後の事業環境の変化に対応できるかどうかを懸念していた。そこで,事業環境の変化によって生じる全社の事業リスクに対応するために,更なる安定成長を目標とする中期事業計画を立案するよう経営企画部のB課長に指示した。

〔D社の成長戦略の振返り〕

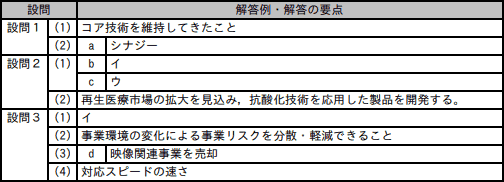

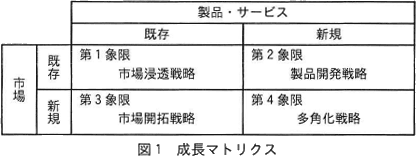

B課長をリーダーとするチーム(以下,戦略策定チー厶という)は,まず過去20数年間のD社の成長戦略とその結果を振り返ることにした。D社では成長戦略を立案する際に,フレームワークとして図1に示す成長マトリクスを用いてきた。このマトリクスは,市場を縦軸に,製品・サービスを横軸にしてそれぞれの軸を既存と新規の領域に分けた四つの象限の戦略から成る。図1において,振返りの開始時点における既存市場をフィルムカメラ関連市場及び医療診断市場とし,既存製品・サービスを映像フィルム及びX線フィルムとした。 戦略策定チームは,D社が第1象限の戦略に取り組みながら,次のとおり,①第2象限及び第3象限の戦略を用いて事業を拡張してきたことを再認識した。

戦略策定チームは,D社が第1象限の戦略に取り組みながら,次のとおり,①第2象限及び第3象限の戦略を用いて事業を拡張してきたことを再認識した。

〔成長戦略策定のための環境分析とクロスSWOT分析〕

過去の成長戦略を把握した戦略策定チームは,次に現在のD社に関する外部環境及び内部環境を整理して分析した。

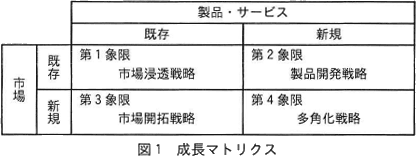

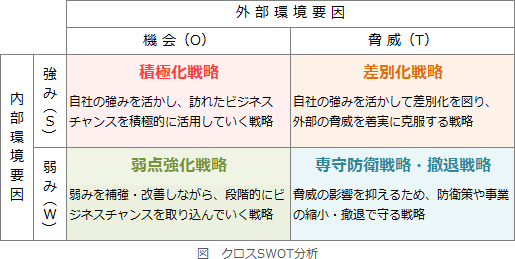

戦略策定チームは,D社が今後も安定成長を続けるために,事業環境の変化による事業リスクを分散・軽減する戦略について図1の第4象限に踏み込んで検討した。その結果,②クロスSWOT分析における機会と強みとの組合せによって生まれる戦略から導かれる再生医療事業は,従来の診断型の事業とは一線を画す治療型の新たな事業として位置づけられ,将来有望視できると考えた。事業化への大きな課題として,投資資金の確保,及び本格的な事業化までの期間の短縮を挙げた。B課長は,この検討結果を経営層に報告したところ,新たな事業化については多角化戦略を用いて検討を継続するよう指示を受けた。

〔多角化戦略の検討〕

その後の検討を経て,戦略策定チームは,再生医療事業と比較すると事業化までに要する期間が短いと予想される③新たなヘアケア市場への事業参入を多角化戦略の最初のターゲットに設定した。B課長は,D社が発毛剤を主力製品とするヘアケア事業を立ち上げ,ここから多角化戦略を推し進めることによって,事業拡張が見込めるだけでなく,経営層が望んでいる④安定成長の実現に寄与できると考えた。

戦略策定チームは,ヘアケア事業の実現に関する分析を次のように整理した。

D社は大手の化学品製造・販売会社である。創業初期はフィルムカメラで使用する映像フイルムや医療診断で使用するX線フィルムなどのフィルム事業を展開していた。20数年前に情報記録方式がアナログからデジタルに変わるという事業環境の変化によってフィルム事業の売上高が激減した。事業の危機に直面したD社は,保有技術を軸にして製品・サービス及び市場を抜本的に見直すことによって事業を拡張してきた。

現在は,素材関連,映像関連及び医療関連の3事業分野の市場で様々な製品・サービスを展開している。しかし,D社の経営層は,今後の事業環境の変化に対応できるかどうかを懸念していた。そこで,事業環境の変化によって生じる全社の事業リスクに対応するために,更なる安定成長を目標とする中期事業計画を立案するよう経営企画部のB課長に指示した。

〔D社の成長戦略の振返り〕

B課長をリーダーとするチーム(以下,戦略策定チー厶という)は,まず過去20数年間のD社の成長戦略とその結果を振り返ることにした。D社では成長戦略を立案する際に,フレームワークとして図1に示す成長マトリクスを用いてきた。このマトリクスは,市場を縦軸に,製品・サービスを横軸にしてそれぞれの軸を既存と新規の領域に分けた四つの象限の戦略から成る。図1において,振返りの開始時点における既存市場をフィルムカメラ関連市場及び医療診断市場とし,既存製品・サービスを映像フィルム及びX線フィルムとした。

- 第2象限では,医療診断市場において,X線フィルムとデジタル画像処理の技術を応用し,新たに医療用画像診断ネットワークサービスを立ち上げた。

- 第3象限では,新たな素材関連市場において,映像フィルムの製造で培った技術を応用し,フィルム,シート,膜の形状をした産業用液晶フィルムなどの素材を製造して他メーカーに供給する事業を展開した。

〔成長戦略策定のための環境分析とクロスSWOT分析〕

過去の成長戦略を把握した戦略策定チームは,次に現在のD社に関する外部環境及び内部環境を整理して分析した。

- 外部環境

- 素材関連市場では,日本は高い技術力によって個々の市場規模は小さいが海外市場でも高いシェアを占めている。しかし,国際的な競争激化や顧客ニーズの多様化といった事業環境の変化によって,日本の優位性が脅かされつつある。

- 映像関連市場では,情報記録方式がアナログからデジタルに変わって様々な映像媒体が出てきているが,技術開発の中心は媒体関連からストリーミングやXR(クロスリアリティ)などのコンテンツ作成・活用関連に移行している。

- 医療関連市場では,新しい医療手法が注目され,中でも再生医療市場の拡大が見込まれる。国の主導で再生医療の研究開発と普及促進が行われている。

- 世界有数の長寿国になった日本で安心して豊かに暮らすために,健康意識やエイジングケア意識が更に高まっていくと予想される。アクティブシニア層の増加や,中年齢層及び女性層の需要拡大によって,発毛剤などの機能的なヘアケア市場は大きな成長が期待できる。

- 内部環境

- 前年度のD社全体の売上高に占める事業分野別の売上高の割合は,素材関連事業が5割,映像関連事業が2割,医療関連事業が3割であった。

- 素材関連事業の売上高は,従来では量産が困難であった特性や機能を備えた特殊な素材(以下,機能性素材という)の海外市場を含めた取扱高の増大が寄与し,堅調に拡大している。また,自社の最適化された生産プロセスを活用することによって,最先端製品に欠かせない機能性素材を短期間で開発・製造し,顧客ニーズの多様化に対応できている。

- 映像関連事業の売上高は,ここ数年間は横ばいで,他の事業分野の成長によってD社全体の売上高に占める割合は減少している。有望なコンテンツ作成・活用関連事業は行っていないので,現時点ではこれ以上の事業拡張は見込めない。

- 医療関連事業の売上高は,医療用画像診断ネットワークサービスなどの診断型の事業が大半を占め,ここ数年の伸びは鈍化傾向にあるものの,今後も市場は拡大すると見られ,D社の市場シエアから見ると成長の余地がある。

- D社は現在に至るまで長年にわたって,競合他社と差別化できて事業を進める上で強みになり得るコア技術を維持してきた。現在のコア技術を応用した将来有望な新製品として,フィルムの劣化を防ぐ抗酸化技術を応用した再生医療向け製品,ナノテクノロジーを応用した高機能な発毛剤が挙げられている。

- D社は映像関連事業での実績から全国的に企業知名度が高い。

戦略策定チームは,D社が今後も安定成長を続けるために,事業環境の変化による事業リスクを分散・軽減する戦略について図1の第4象限に踏み込んで検討した。その結果,②クロスSWOT分析における機会と強みとの組合せによって生まれる戦略から導かれる再生医療事業は,従来の診断型の事業とは一線を画す治療型の新たな事業として位置づけられ,将来有望視できると考えた。事業化への大きな課題として,投資資金の確保,及び本格的な事業化までの期間の短縮を挙げた。B課長は,この検討結果を経営層に報告したところ,新たな事業化については多角化戦略を用いて検討を継続するよう指示を受けた。

〔多角化戦略の検討〕

その後の検討を経て,戦略策定チームは,再生医療事業と比較すると事業化までに要する期間が短いと予想される③新たなヘアケア市場への事業参入を多角化戦略の最初のターゲットに設定した。B課長は,D社が発毛剤を主力製品とするヘアケア事業を立ち上げ,ここから多角化戦略を推し進めることによって,事業拡張が見込めるだけでなく,経営層が望んでいる④安定成長の実現に寄与できると考えた。

戦略策定チームは,ヘアケア事業の実現に関する分析を次のように整理した。

- クロスSWOT分析から導き出される,機会と強みとの組合せによる戦略と合致する。

- へアケア市場は成熟している。しかし,D社が得意とする機能性に特長をもつ発毛剤などの製品を揃える強力な競合他社は少ない。D社の高い企業知名度を生かせるので,市場参入の可能性はある。

- 発毛剤は医薬品の分類に属しており,今後の治療型の医療事業とのa効果が期待できる。

- 新規事業の実現には新製品の開発推進,製造プロセスの整備,関連する事業ノウハウの習得,及び経営資源の獲得に要する多額の投資資金と長期の時間が必要である。一方で,事業環境の変化は急速で対応スピードを最も重視する必要がある。

- 新規事業が十分に成長するまでには期間を要するので,その間は既存事業も一定の成長を維持する必要がある。

- 将来需要減退が進行する既存事業は選択と集中による事業再編を進め,将来性のある新規事業に資金をはじめとする経営資源を再配分する。

- 既存事業では,成長が見込めてD社の優位性が維持できる素材関連事業と医療関連事業に経営資源を集中する。製品開発,M&Aなどの新規事業立上げの投資資金を確保するために,既存事業の再編の施策としてdすることを検討する。

- D社がもっていない技術や事業ノウハウ,設備・人・組織などの経営資源は,事業特性や将来性を見極めながら,⑤M&Aなどを通じて外部から獲得することで補う。

設問1

〔D社の成長戦略の振返り〕について答えよ。

- 本文中の下線①について,D社が過去にこれらの戦略を用いて事業を拡張させてきた内部環境上の最も重要な成功要因は何か。本文中の字句を用いて15字以内で答えよ。

- 本文中のaに入れる適切な字句を5字以内で答えよ。

解答入力欄

- a:

解答例・解答の要点

- コア技術を維持してきたこと (13文字)

- a:シナジー (4文字)

解説

- 本文冒頭では、D社は「保有技術を軸にして製品・サービス及び市場を抜本的に見直すことによって事業を拡張してきた」とあります。これに関連して、〔D社の成長戦略の振返り〕ではその具体的内容が説明されています。

- 第2象限では,医療診断市場において,X線フィルムとデジタル画像処理の技術を応用し,新たに医療用画像診断ネットワークサービスを立ち上げた

- 第3象限では,新たな素材関連市場において,映像フィルムの製造で培った技術を応用し,フィルム,シート,膜の形状をした産業用液晶フィルムなどの素材を製造して他メーカーに供給する事業を展開した

これを踏まえて内部環境分析を見ると、「D社は現在に至るまで長年にわたって,競合他社と差別化できて事業を進める上で強みになり得るコア技術を維持してきた」とあります。これが設問の求める内部環境上の成功要因であると判断できます。したがって、答えは「コア技術を維持してきたこと」となります。

なお、内部環境上の強みである「D社は映像関連事業での実績から全国的に企業知名度が高い」ことも、スムーズな事業展開を後押しする要因であることは確かです。事業拡張が上手くいった要因の一つではありますが、知名度は主に市場浸透・需要形成を促進する要素であり、コア技術と比べると「最も重要」とは言えないこと、前述した2つの説明内容と適合しないため不適切です。

∴コア技術を維持してきたこと - 〔aについて〕

本文中の空欄aは2つあり、それぞれ効果が生じる場面が次のように説明されています。- D社内の事業間で生産設備や技術を共用することによって,a効果が生まれていた

- 発毛剤は医薬品の分類に属しており,今後の治療型の医療事業とのa効果が期待できる

文脈上、空欄aの後は「…効果」と続くため、5字以内という条件に合うのは「シナジー(または相乗)」となります。「範囲の経済」効果では日本語として不自然で、「範囲の経済の」効果では字数制限を超えるためです。

なお、範囲の経済と似た概念として「規模の経済」があります。規模の経済は、同一製品・同一事業の生産量が増えるほど生産が効率化され、平均費用が下がるというスケールメリット(規模効果)が本質です。本事例は複数の事業間の結びつきなので妥当しません。

∴a=シナジー

設問2

〔成長戦略策定のための環境分析とクロスSWOT分析〕について答えよ。

- 本文中のb,cに入れる適切な字句を解答群の中から選び,記号で答えよ。

- 本文中の下線②について,戦略策定チームが行ったクロスSWOT分析における再生医療事業を導く戦略を,本文中の"外部環境"及び"内部環境"に記載された字句を用いて35字以内で答えよ。

b,c に関する解答群

- 機会

- 脅威

- 強み

- 弱み

解答入力欄

- b:

- c:

解答例・解答の要点

- b:イ

- c:ウ

- 再生医療市場の拡大を見込み,抗酸化技術を応用した製品を開発する (31文字)

解説

- 〔bcについて〕

クロスSWOT分析は、内部環境要因(強み・弱み)に対し、外部環境要因(機会・脅威)をそれぞれ対応させ、置かれた環境に適した戦略を示したものです。本文中では、素材関連事業に関する分析結果として以下の記述があります。

- (外部環境)国際的な競争激化や顧客ニーズの多様化といった事業環境の変化によって,日本の優位性が脅かされつつある

- (内部環境)自社の最適化された生産プロセスを活用することによって,最先端製品に欠かせない機能性素材を短期間で開発・製造し,顧客ニーズの多様化に対応できている

∴bc=イ:脅威、ウ:強み(順不同) - 下線②は「機会と強みとの組み合わせによって生まれる戦略」とあるため、再生医療事業に関し、機会と強みとなっている部分を本文中から確認します。

- (機会)医療関連市場では,…再生医療市場の拡大が見込まれる。国の主導で再生医療の研究開発と普及促進が行われている

- (強み)現在のコア技術を応用した将来有望な新製品として,フィルムの劣化を防ぐ抗酸化技術を応用した再生医療向け製品…が挙げられている

∴再生医療市場の拡大を見込み,抗酸化技術を応用した製品を開発する

設問3

〔多角化戦略の検討〕について答えよ。

解答群

- 集成型多角化戦略

- 集中型多角化戦略

- 垂直型多角化戦略

- 水平型多角化戦略

解答入力欄

- d:

解答例・解答の要点

- イ

- 事業環境の変化による事業リスクを分散・軽減できること (26文字)

- d:映像関連事業を売却 (9文字)

- 対応スピードの速さ (9文字)

解説

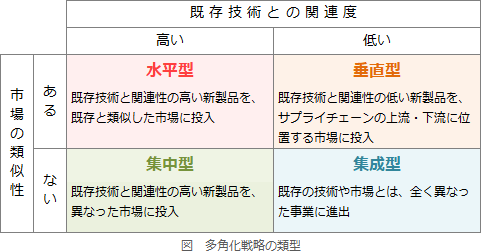

- 新たなヘアケア市場への事業参入がどの類型の多角化に当たるかです。多角化は新規市場に新規製品を投入する戦略ですが、既存市場・既存製品との類似性によって、選択肢にある4つの類型に分類されます。戦略ごとの特徴と違いを分かりやすくするために、それぞれについて代表的な例を紹介します。

- 集成型:リース事業から、不動産・再エネ発電・空港運営・プロ野球球団などへ展開(オリックス)

- 集中型:写真フィルムで培った材料・画像技術を核に、医療機器・バイオ・化粧品へ展開(富士フイルム)

- 垂直型:自動車製造から、その下流に位置するローン・リース・保険へ展開(トヨタ自動車)

- 水平型:カメラで培った光学や機械工学の技術を活かし、プリンター・スキャナー・高性能ネットワークカメラへ展開(キヤノン)

市場は新規、製品は技術関連度が高いものなので、該当する類型は「集中型」となります。

∴イ:集中型多角化戦略 - 本文冒頭では、経営層が「今後の事業環境の変化に対応できるかどうかを懸念」していることが示されています。それを受けてB課長に「事業環境の変化によって生じる全社の事業リスクに対応するために,更なる安定成長を目標とする中期事業計画」を指示したという流れです。

D社の過去の経験が示すように、単一事業への依存は、業界の構造変化に対して極めて脆弱です。一つの収益源が環境変化に適応できなかったとき、企業全体が厳しい経営環境に置かれるからです。別の分野に進出すれば、収益源が複数になるため収益全体の変動が平準化されます。また、業界の構造変化にも強くなります。その結果として企業は安定した成長を目指せるようになります。

本文では、戦略策定チームが図1の第4象限(多角化)に踏み込んだのは、「D社が今後も安定成長を続けるために,事業環境の変化による事業リスクを分散・軽減する戦略」を検討するためだと明記されています。上記の多角化のメリットを踏まえると、多角化戦略が「安定成長の実現に寄与できる」理由は、本文が示すように「事業環境の変化による事業リスクを分散・軽減できること」にあります。

∴事業環境の変化による事業リスクを分散・軽減できること - 〔dについて〕

空欄dの前段には「既存事業では,成長が見込めてD社の優位性が維持できる素材関連事業と医療関連事業に経営資源を集中する」とあります。この記述より、現在の3事業(素材関連、映像関連、医療関連)のうち、映像関連事業には投資対象から外されることが読み取れます。

映像関連事業は、媒体関連からストリーミングなどのコンテンツ作成・活用関連の市場に移り変わってきており、D社では「売上高の割合は全体の2割」「有望なコンテンツ作成・活用関連事業は行っていないので,現時点ではこれ以上の事業拡張は見込めない」という状況です。クロスSWOT分析に照らせば、脅威と弱みの組合せなので、専守防衛戦略・撤退戦略を検討すべき分野です。

D社では資金事業立上げの投資資金を必要としています。事業再編の施策としては、縮小・統合・分社化・売却などがありますが、早期に資金を調達したいという目的から考えれば、事業の売却(事業譲渡)が最も適合します。したがって、答えは「映像関連事業を売却」となります。

∴d=映像関連事業を売却 - 本文では「新規事業の実現には新製品の開発推進,製造プロセスの整備,関連する事業ノウハウの習得,及び経営資源の獲得に要する多額の投資資金と長期の時間が必要である」とあり、新規事業を内製することの大変さが示されています。一方で「事業環境の変化は急速で対応スピードを最も重視する必要がある」とあるように、企業を取り巻く外部環境は次々に変化し、事業展開を待ってはくれません。

今回策定された多角化戦略は、現時点の環境分析結果に基づくものです。有効な戦略が確立できても、事業が展開されるまでに前提とした外部環境が変わってしまえば、その有効性が薄れてしまいます。M&Aであれば、事業立上げに必要な経営資源を一括で取り込むことで、内製でゼロから積み上げるよりも立ち上げるまで時間を短縮することができます。これは「対応スピードを最も重視する」という要請に応えるものです。したがって、答えは「対応スピードの速さ」となります。

∴対応スピードの速さ